Lo spettro di Malthus

si aggira per l'Italia

di BARBARA SPINELLI

Lo leggo dopoC'È una parte di verità, in quel che Mario Monti ha detto - a RepubblicaTv 1 - sul modo in cui è stata interpretata la sua idea del lavoro fisso ("Diciamo la verità, che monotonia un posto fisso per tutta la vita!"). Citato fuori dal contesto, quel che ha aggiunto subito dopo è finito in un buco nero: "È più bello cambiare e accettare nuove sfide, purché in condizioni accettabili. Questo vuol dire che bisogna tutelare un po' meno chi oggi è ipertutelato, e tutelare un po' più chi oggi è quasi schiavo nel mercato del lavoro o proprio non riesce a entrarci".

Resta tuttavia l'inadeguatezza del vocabolario, e non può stupire il disagio profondo che esso suscita in chi nulla sa del lavoro sicuro, durevole, e vive un'esistenza arrabattata, esposta alle durezze del mercato, difficilmente conciliabile col proposito di far figli, guardata con sistematica diffidenza da banche che non fanno credito se non a redditi solidi, e costanti. Non meno malessere suscitano gli argomenti con cui il Premier ha tentato di spiegare il suo punto di vista: per troppo tempo, "i governi politici hanno avuto troppo cuore", accogliendo le più varie rivendicazioni sociali e accumulando debiti pubblici rovinosi per tutti. Ripetuto tre volte, anche il vocabolo cuore - "esuberante", contaminato da "buonismo sociale" - è apparso moralmente pernicioso.

Sono tutte frasi che feriscono perché citate fuori contesto? Direi il contrario, anche se il Premier ne sembra persuaso (ieri ha chiesto ai ministri di evitare ogni dichiarazione equivocabile, specie sull'articolo 18). In effetti quel che mortifica è precisamente il contesto in cui le frasi vengono dette: è il Primo ministro a parlare - disinvoltamente, quasi fosse in un salotto o in famiglia anziché nella pubblica agorà - fuori contesto. Il contesto è una società che da almeno vent'anni ha interiorizzato la fine del posto fisso. Non c'è giovane (e meno giovane, visto che il precariato colpisce ormai più generazioni) che non sappia perfettamente come stanno le cose. Quel che reclama, nelle condizioni attuali, potremmo riassumerlo così: "Parlateci di queste 'condizioni accettabili', saltando il preambolo pedagogico di cui non abbiamo più bisogno! Diteci come e quando saranno tutelati i lavori non fissi". Se Monti o il ministro Cancellieri si concentrassero solo sulle tutele, senza pontificare su cosa sia il vivere autentico (monotono o affetto da tedio, due stati d'animo che non concernono lo Stato) sarebbero ascoltati con più interesse. Se il governo ci dicesse qualcosa sulla manutenzione disastrosa delle infrastrutture (o sui centralini Acea sordi alle chiamate) e sull'impreparazione a fronteggiare emergenze come la neve, sarebbe più d'aiuto. Milioni di cittadini hanno messo le parole di Monti nell'unico contesto che conta (il loro vissuto), e si sono sentiti trattati come minorenni. Una cosa è criticare il familismo degli italiani (i bamboccioni), altra è vituperare il loro rapporto col mondo esterno (il lavoro).

È come se Monti, più o meno consapevolmente, "si sbagliasse d'epoca", e non sempre sapesse le persone cui si rivolge. Come se con una politica sentimentale (e un lessico farcito di intimismi: cuore, vita monotona, tedio, bontà) riempisse il vuoto di misure tangibili, che diano a precari e disoccupati se non il posto di lavoro, almeno quello di cittadini adulti. La dura legge del contrappasso conosce queste peripezie fatali: dopo anni di retorica affettiva (il partito dell'amore), si è passati all'algida offensiva contro i cuori esuberanti, contro la psiche inadatta al mutamento. L'impronta è radicalmente diversa (oggi governano persone perbene) ma in ambedue i casi c'è un ingrediente che manca: la lingua della politica, la prudenza che la contraddistingue, la conoscenza della persona umana che presuppone, i rimedi concreti che predispone nel momento in cui disquisisce di virtù e psiche.

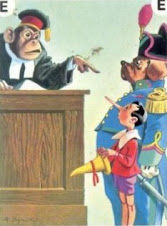

Quel che manca, Ulrich Beck lo spiega a chiare lettere quando parla del "dramma pedagogico" che i politici dovrebbero imparare a mettere in scena, affinché la crisi non sia vissuta come rovina ma come trasformazione, nuovo inizio (Disuguaglianza senza confini, Laterza 2011). Il governante che ricorda la scomparsa del lavoro fisso fotografa l'esistente. Somiglia un po' a quel monarca assoluto del Piccolo Principe, assai gentile e fiero d'esser re, che ordina al sole d'alzarsi o tramontare quando sta per arrivare l'alba o avvicinarsi il tramonto. Afflitto da monotonia non è il lavoro fisso, ma il discorso sulla fine del lavoro fisso. È il dopo che interessa, e il dopo resta nell'ombra. È il che fare, e del che fare poco sappiamo.

Ci sono gaffe che inquietano, perché non sempre sono veramente tali. La gaffe per definizione vien commessa per goffaggine, distrazione: imbarazza, tuttalpiù. Se le parole di Monti provocano collera è perché si inseriscono in una collana di disattenzioni, e allora ecco che c'è del metodo, nella gaffe. Altrimenti non è chiaro come mai il viceministro Martone se l'è presa con gli studenti che finiscono tardi l'università, chiamandoli sfigati (l'aggettivo evoca sgradevolezza): e non perché costretti a più lavori per mantenersi, non perché privi delle raccomandazioni di cui ha goduto il giovane e apparentemente non geniale viceministro.

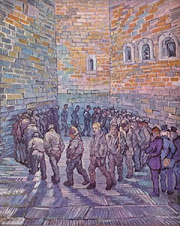

Dietro le quinte della gaffe sembra quindi nascondersi dell'altro: una sorta di sfasamento storico, una vecchia dottrina che riaffiora, sullo Stato e le sue funzioni in tempi di crisi. Non manca a tale dottrina la veduta lunga, anzi. Ma c'è in essa un che di torbido: chi sta male, chi anela non al posto fisso ma a un'attività stabile, qualche colpa deve averla. Deve essere uno sfigato, un disgraziato (solo nella lingua italiana il disgraziato è un fallito). È una convinzione antica, che ritroviamo nei saggi del demografo-economista Malthus. Il mondo era invivibile, perché sovrappopolato e assillato da troppe rivendicazioni? Ascoltiamo quel che nel 1798 Malthus scriveva a proposito del buonismo sociale, dell'utilità di scaricare la povertà sulle spalle dei poveri perché l'istinto riproduttivo s'attenuasse: "Ciascun uomo si sottometterà con aggraziata pazienza a mali che immagina provengano dalle leggi generali della natura; ma se la vanità e l'errata benevolenza di governi e classi alte si sforzano - intervenendo di continuo negli affanni delle classi basse - di persuadere queste ultime che ogni bene è loro conferito da governanti e ricchi benefattori, è molto naturale che esse che attribuiranno ogni male alle stesse fonti. In queste circostanze, non ci si può ragionevolmente aspettare alcuna pazienza. Sicché, per evitare mali ancora maggiori, saremo fondati a reprimere con la forza l'impazienza, qualora s'esprimesse con atti criminosi".

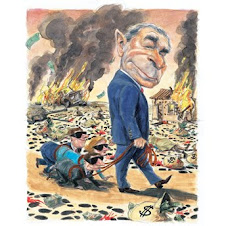

Malthus bussa alle porte d'Europa, lo vediamo in questi giorni in Grecia. Lo si vide anche in passato: quando alla Germania fu imposta un'austerità punitiva, nel primo dopoguerra. Qui è la vera monotonia che incombe: una storia che si ripete, un cambiamento senza cambiamento, proprio quando urge spezzare la monotonia con discorsi nuovi. Con discorsi sulla fragilità dei deboli, fonte del declino demografico europeo. Sui magistrati chiamati a combattere la corruzione senza esser penalmente perseguibili. Sull'Europa da edificare perché la trasformazione sia preparata senza castigare i perdenti come negli anni '20-30. Sull'"ondata mondiale di rinazionalizzazioni", che secondo Beck dilaga. Non per ultimo, sulla politica degli immigrati, che faccia di loro i nostri futuri concittadini. In un ottimo articolo su Italianieuropei, Beda Romano racconta come la Germania sia forte perché esattamente su questo ha scommesso: introducendo il diritto del suolo fin dal 2000, e "trasformando lo Stato in un progetto politico più che etnico o religioso". In tanti modi si può rompere la monotonia. Purché si rompa la monotonia autentica, e si scongiuri il cambiamento senza cambiamento.

(08 febbraio 2012) © Riproduzione riservata

Iscriviti a:

Commenti sul post (Atom)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

1 commento:

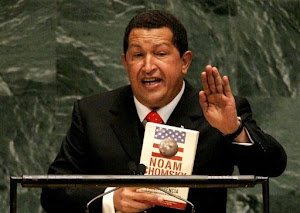

Abbiamo bisogno di un Hugo Chavez

Posta un commento