Rispettare Gheddafi

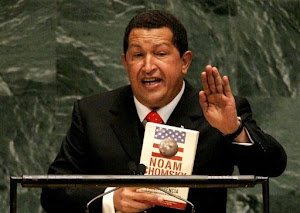

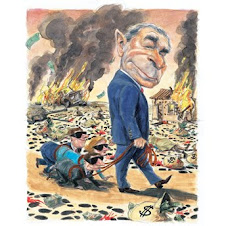

L'Italietta con forti pulsioni razziste si è lasciata andare a sfottò, frizzi e lazzi, commenti volgari ed offensivi verso Gheddafi. Le divise sfoggiate dal Colonnello non gli sono piaciute, sono state oggetto di scherno e tantissimi si sono sentiti disturbati dalla sua presenza in Italia e dal risalto che il Governo ha dato a questo evento. Hanno avuto da ridire sui trecento cavalli berberi che si sono esibiti assieme ai carabinieri a cavallo in una caserma di Roma ed hanno naturalmente criticato tutto quello che Gheddafi ha detto e fatto.Questa campagna di respingimento e di denigrazione è stata orchestrata dai maggiori giornali italiani che obbediscono ad un forte riflesso condizionato dell'Occidente, in primo luogo degli americani, contro la Libia ed il suo Presidente. Non dimentichiamo che Reagan fece bombardare la tenda di Gheddafi riuscendo quasi ad ucciderlo assieme ai suoi familiari e massacrando una delle sue nipote. Motivo di tanto livore è probabilmente il fatto che il Colonnello, nonostante sia ritenuto una specie di buffone da circo, per quaranta anni ha preservato la libertà della Libia riuscendo a mantenere il controllo sulle sue immense ricchezze di petrolio. Quando parliamo della Libia teniamo presente le disgrazie che incombono sull'Irak e sull'Afghanistan e l'artiglio occidentale che si minaccia di ghermire l'Iran .

Repubblica fa da capofila a questa batteria massmediatica. L'opposizione parlamentare si sta comportando in modo irresponsabile e grottesco. Bersani ha mostrato di essere un politicante di poco spessore e Fini, Presidente della Camera, che si è recato qualche tempo fa in Israele per farsi sdoganare e che non dice una sola parola sul martirio del popolo palestinese storce il naso e disapprova gli onori che il governo Berlusconi sta rendendo al suo ospite.

Ma come ha ricordato Berlusconi la visita ed i festeggiamenti dell'anniversario del patto con l'Italia chiudono una ferita che risale al 1911. L'Italia ha occupato per moltissimi anni la Libia. Il suo dominio è stato di una ferocia apocalittica. Il generale Magliocco si divertiva a gasare la popolazione civile irrorandola di iprite dai suoi aerei appositamente adattati. Migliaia e migliaia di libici finirono impiccati, impalati o mitragliati. Le migliore terre furono assegnate dal fascismo a coloni italiani strappandole ai

loro legittimi proprietari. Bisogna rileggere Del Boca per avere una idea della crudeltà insensata e della violenza senza fine che hanno fatto degli italiani un incubo terribile per le popolazioni libiche.

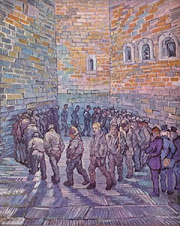

L'Italia ha imparato dagli USA a chiedere diritti umani senza rispettarli. L'Italia delle pulizie etniche che distrugge le povere abitazioni dei rom, l'Italia dei respingimenti che hanno causato migliaia di morti nel Mediterraneo, delle carceri stracolme di essere umani allucinati, delle caserme in cui non sono rari le uccisioni di persone arrestate, indica in Gheddafi un tiranno torturatore dopo avere stipulato con lui accordi per la repressione.

La pulsione razzista e colonialista ha il sopravvento anche sugli interessi economici e sulle urgenze dell'Italia che sono ben più gravi di quelle della Libia. Come nota oggi il Professore Gallino l'Italia ha perso quasi tutto il suo patrimonio industriale. La stessa Fiat, ridimensionata e costretta a cercare luoghi di produzione a costo bassissimo all'estero, non sembra avere un grande futuro. La terziarizzazione dell'economia italiana è diventata quasi patologica e dipendiamo sempre di più dai paesi industrializzati.

Ebbene gli accordi con la Libia danno una grande boccata d'ossigeno. Basterebbe questo a indurre

alla prudenza gli isterici ed irresponsabili politicanti e pennivendoli che da giorni martellano di commenti offensivi ed ingiuriosi il colonnello Gheddafi.

Qualcuno non ha perduto la testa e non si è abbandonato a questa ridicola ed autolesionistica campagna antilibica. Valentino Parlato che ho sentito ieri sera a Rai24new non si è unito al coro della diffamazione.

Provo ad immaginare che cosa succedebbe se venisse in Italia il Presidente Ahmadinjed specialmente dopo la campagna per la lapidazione mai avvenuta ddlla signora Sakineh. Anche qui scatta un pregiudizio, un riflesso razzista e colonialista ed una grande voglia a fare da ascari agli USA

trascurando gli interessi veri per compiacere l'Imperatore di oltre oceano.

Eppure Iran e Libia sono stati vitali e continuano ad esserlo per la nostra prosperità.

Pietro Ancona

http://medioevosociale-pietro.blogspot.com/

www.spazioamico.it

lunedì 30 agosto 2010

Il nostro debito di sangue e di onore con la Libia

.

Il nostro debito di sangue e di onore con la Libia

pubblicata da Pietro Ancona il giorno lunedì 30 agosto 2010 alle ore 21.06

Le tue modifiche sono state salvate.

In occasione della visita del Presidente della Libia Gheddafi in Italia che si inscrive su una positiva linea di superamento dell'aggressione coloniale italiana durata molti decenni con delitti contro l'umanità spaventosi come l'uccisione di popolazioni inermi con il gas iprite e l'impalamento dei combattenti patrioti. desidero rinfrescare la memoria pubblicando questa scheda

======

Vent'anni di ostilità e di tentativi di "pacificazione" condotti dall'esercito a colpi di bombe all'iprite, massacri e deportazioni di popolazione civili. Una strategia della "terra bruciata" che trovò in Badoglio e Graziani i suoi più zelanti esecutori.

La sporca guerradi Libia (1911-1931)

di MICHELE STRAZZA

La conquista italiana della Libia prese il via tra il 4 e il 5 ottobre 1911 con gli sbarchi delle truppe italiane, rispettivamente a Tobruk e Tripoli, inviate da Giolitti contro l'Impero Ottomano. Il corpo di spedizione, al comando del generale Carlo Caneva, era forte di 35.000 uomini, saliti poi a 100.000 nei mesi successivi. Con il Trattato di Losanna (o di Ouchy) del 18 ottobre 1912 la Turchia conservava la sovranità formale sulla Libia ma demandava all'amministrazione italiana il controllo, anche militare, della fascia costiera tra Zuara e Tobruk.L'occupazione e il controllo del territorio si rivelarono più difficoltose del previsto, a causa della fiera opposizione dell'esercito turco prima e delle formazioni irregolari libiche poi. Tra il 1913 e il 1914 la presenza del regio esercito si estese alla Tripolitania settentrionale e il colonnello Miani guidò una colonna di ascari eritrei fino al Fezzan. Ma alcune sconfitte nell'inverno 1914-15 e lo scoppio della prima guerra mondiale costrinsero gli italiani a ripiegare sulla costa, tenendo saldamente alcune località come Tripoli, Zuara e Homs in Tripolitania, Bengasi, Derna e Tobruk in Cirenaica. I territori interni, invece, vennero, di fatto, governati da alcuni notabili locali in Tripolitania e dalla Senussia (organizzazione religiosa e politica mussulmana) in Cirenaica.

Terminato il primo conflitto mondiale, in Italia fu adottata la politica delle concessioni che portò, con gli "Statuti libici" accordati a Tripolitania e Cirenaica e l'accordo con i senussiti, a un periodo di sostanziale pacificazione del Paese africano. Con il capo dei senussiti, Mohammed Idris, infatti, furono conclusi i patti di Acroma (aprile 1917) e di Regima (ottobre 1920), in base ai quali Idris riconobbe la sovranità italiana sulla Cirenaica e il possesso della costa, avendo in cambio, dal governo italiano, il riconoscimento del

titolo di "emiro", nonché l'amministrazione delle zone interne e il diritto di tenere forze armate.L'anno prima, nel 1919, era stato concesso lo statuto alle due colonie, con la previsione dell'elezione di due parlamenti locali e di alcuni diritti alle popolazioni. A Tripoli, però, il parlamento non venne mai eletto mentre quello in Cirenaica funzionò per poco tempo e senza alcun risultato rilevante. La situazione in quest'ultima colonia, tuttavia, restò alquanto migliore rispetto alla prima. Il controllo dei senussiti, infatti, contribuì a garantire l'ordine, almeno per un certo periodo di tempo, cosa che invece non accadde in Tripolitania dove le lotte tra i capi locali e il contrasto tra arabi e berberi impedirono il funzionamento di quella "repubblica" tripolitana, proclamata dai ribelli nel novembre del 1919, creando incertezza e confusione.Nel 1921 fu istituito il Governatorato della Tripolitania e nominato governatore Giuseppe Volpe, industriale e futuro Ministro delle Finanze, che riprese l'avanzata militare occupando, tra gennaio e febbraio 1922, il porto di Misurata Marina. Tra aprile e maggio, grazie anche all'azione dell'allora colonnello Rodolfo Graziani, le forze arabe vennero respinte. Mentre in Italia, si svolge la marcia su Roma le truppe italiane occupavano Jefren.

La partita libica proseguì con l'arrivo di Mussolini al potere. I suoi sogni di conquista coloniale acutizzarono i problemi esistenti tra l'Italia e i senussiti tanto che l'emiro Mohammed Idris, non ritenendosi più al sicuro, nel gennaio del 1923 fuggì in Egitto dopo aver lasciato in patria, come suo rappresentante, il fratello Mohammed er-Ridà.Alla fine dello stesso mese di gennaio giunse a Bengasi il generale Bongiovanni, cui Mussolini in persona, prima di partire, aveva impartito poche ed eloquenti direttive: «Pestar sodo».Bongiovanni trovò una situazione abbastanza tranquilla nel nord della Tripolitania che gli consentì di procedere all'occupazione della parte meridionale. Sfruttando i dissidi tra le varie tribù locali la conquista fu completata senza grossi problemi nel 1926.Contemporaneamente le truppe italiane si apprestarono a invadere la Cirenaica, pur tra mille difficoltà, tra cui la forte presenza della Confraternita dei Senussiti.Nella notte tra il 5 e il 6 marzo 1923 le truppe italiane e quelle ascare del generale Bongiovanni entrarono nel Gebel al-Akdar sconfiggendo i senussiti e installandovi alcuni presidi con truppe eritree.In seguito, però, la resistenza indigena del Gebel, dove erano presenti circa 100.000 seminomadi, si riorganizzò sotto la guida dell'anziano Omar al-Mukhtar dando notevole filo da torcere agli italiani. Anzi, i senussiti riuscirono a creare una vera e propria amministrazione parallela (il cosiddetto "governo della notte") che continua addirittura a riscuotere le decime tradizionali dalle popolazioni, ad amministrare la giustizia e a minacciare gli insediamenti italiani. Anche i proventi del commercio con l'Egitto servirono a finanziare la lotta armata contro l'invasore.La risposta italiana fu micidiale: rastrellamenti a catena e bombardamenti per distruggere le coltivazioni di orzo al fine di impedire il commercio con l'Egitto.La strategia della "terra bruciata" indusse migliaia di famiglie indigene a fuggire verso la Tunisia, l'Algeria, il Ciad e l'Egitto.

Nel 1928 anche la piccola oasi di Gife, situata tra la costa mediterranea a sud di Nufilia e la catena dei monti Harugi fu distrutta da bombe italiane, alcune delle quali caricate a gas. Ciò costituiva una aperta violazione del diritto internazionale in quanto l'Italia fascista aveva firmato a Ginevra, il 17 giugno 1925, con altri 25 Paesi, il "Protocollo per la proibizione di gas asfissianti, tossici o di altri gas, e degli strumenti di guerra

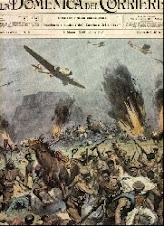

Artiglieri italiani in Libia

batteriologici". La distruzione di Gife venne raccontata nelle memorie di guerra di Vincenzo Biani, un volume che riscosse gli elogi di Italo Balbo: «Una spedizione di otto apparecchi fu inviata su Gifa, località imprecisata dalle carte a nostra disposizione, che erano dei semplici schizzi ricavati da informazioni degli indigeni; importante però per una vasta conca, ricoperta di pascolo e provvista di acqua in abbondanza. Ma senza oasi e senza case: un punto nel deserto. Fu rintracciata perché gli equipaggi, navigando a pochi metri da terra, poterono seguire le piste dei fuggiaschi e trovarono finalmente sotto di sé un formicolio di genti in fermento; uomini, donne, cammelli, greggi; con quella promiscuità tumultuante che si riscontra solo nelle masse sotto l'incubo di un cataclisma; una moltitudine che non aveva forma, come lo spavento e la disperazione di cui era preda; e su di essa piovve, con gettate di acciaio rovente, la punizione che meritava. Quando le bombe furono esaurite, gli aeroplani scesero più bassi per provare le mitragliatrici. Funzionavano benissimo. Nessuno voleva essere il primo ad andarsene, perché ognuno aveva preso gusto a quel gioco nuovo e divertentissimo. E quando finalmente rientrammo a Sirte, il battesimo del fuoco fu festeggiato con parecchie bottiglie di spumante, mentre si preparavano gli apparecchi per un'altra spedizione. Ci si dava il cambio nelle diverse missioni. Alcuni andavano in ricognizione portandosi sempre un po'di bombe con le quali davano un primo regalo ai ribelli scoperti, e poi il resto arrivava poche ore dopo. In tutto il vasto territorio compreso tra El Machina, Nufilia e Gifa i più fortunati furono gli sciacalli che trovarono pasti abbondanti alla loro fame».

Ma nonostante i massicci bombardamenti la guerriglia senussita, equipaggiata di armi dall'Egitto, continuava a creare seri problemi al regio esercito. Per dare una svolta alla "pacificazione" il 18 dicembre 1928 Badoglio venne nominato governatore delle due province della Tripolitania e della Cirenaica, quindi, il 21 gennaio 1929, "governatore unico" di entrambe. Nel contempo, come da lui richiesto, il maresciallo conservava anche la carica di capo di stato maggiore generale.Sbarcato in Tripolitania, Badoglio si mise subito al lavoro per completare la riconquista della provincia. Tra i suoi primi provvedimenti un bando che garantiva l'amnistia ai ribelli che si fossero arresi e la minaccia di morte ai recidivi. Tra l'estate del 1929 e il gennaio del 1930, grazie anche alle colonne di Graziani, furono occupate tutte le oasi del Fezzan mentre gruppi di armati arabi sconfinarono in territorio francese. Ormai la Tripolitania era completamente conquistata, con le tribù nomadi decimate dai bombardamenti e dalla fame.Diversa, invece, la situazione in Cirenaica dove i guerriglieri senussiti, grazie a una efficiente organizzazione, dominano ancora il Gebel, l'altopiano centrale della regione.I gruppi di armati (duar), composti ciascuno di 3-400 uomini, davanti ai rastrellamenti italiani si nascondevano nei numerosi burroni del Gebel per poi riapparire dietro le linee italiane colpendo le installazioni militari. Qualche tentativo di trattare con i ribelli di Omar al-Mukhtar fu messo in atto nel giugno del 1929 dal vice-governatore Siciliani. Si concordò anche una tregua, che però non durò a lungo.Nel 1930 Mussolini, insoddisfatto di come andavano le cose in Cirenaica, inviò Rodolfo Graziani come vice governatore a Bengasi. Il risultato fu una grande operazione di rastrellamento la quale, tuttavia, non diede l'esito sperato. I "mujaheddin" di Omar al-Mukhtar potevano infatti contare sull'appoggio morale e materiale delle popolazioni locali. Dirà due anni dopo Graziani: «Avevamo contro di noi tutta la popolazione della Cirenaica che partecipava alla ribellione: da una parte, allo stato potenziale, i cosiddetti sottomessi; dall'altra, apertamente in campo, gli armati. Tutta la Cirenaica, in una parola, era ribelle».

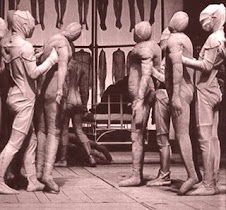

Per rompere il collegamento tra popolazione e guerriglia non era sufficiente neanche l'esproprio integrale dei beni mobili e immobili delle zavie senussite, veri e propri centri spirituali ed assistenziali. Il 29 maggio i reali carabinieri penetrarono contemporaneamente nelle 49 zavie, arrestando 31 capi zavia e mettendo i sigilli alle proprietà (centinaia di abitazioni e circa 70.000 ettari di buona terra). I religiosi, dopo essere stati confinati in alcuni campi presso Benina, vennero quindi imbarcati per Ustica. Ma l'impostazione "tradizionale" della repressione messa in atto da Graziani non

Rodolfo Graziani

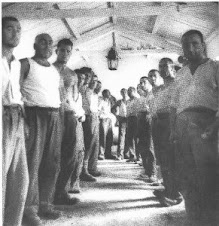

soddisfece Badoglio, che il 20 giugno 1930 scrisse al vice governatore per sollecitare nuovi metodi: «Bisogna anzitutto creare un distacco territoriale largo e ben preciso tra formazioni ribelli e popolazione sottomessa. Non mi nascondo la portata e la gravità di questo provvedimento, che vorrà dire la rovina della popolazione cosiddetta sottomessa. Ma ormai la via ci è stata tracciata e noi dobbiamo perseguirla sino alla fine anche se dovesse perire tutta la popolazione della Cirenaica. Urge dunque far rifluire in uno spazio ristretto tutta la popolazione sottomessa, in modo da poterla adeguatamente sorvegliare ed in modo che vi sia uno spazio di assoluto rispetto fra essa e i ribelli. Fatto questo allora si passa all'azione diretta contro i ribelli».Solo cinque giorni dopo Graziani ordinò il trasferimento delle popolazioni del Gebel. Iniziò così un massiccio spostamento dall'altipiano verso la costa: 900 tende Abid furono spostate nella piana di Barce, 1.400 tende Dorsa intorno a Tolmeta, altre 3.600 distribuite fra Cirene e Derna. Ma per completare quella che sarà la deportazione di ben 100.000 civili, quasi la metà dell'intera popolazione della Cirenaica, saranno necessarie ulteriori tappe. Il 16 luglio Badoglio diramò a Graziani le seguenti istruzioni: «1) Riunire tutti i parenti dei ribelli in uno stretto e molto sorvegliato campo di concentramento, ove le loro condizioni siano piuttosto disagiate. 2) Arrestare nelle varie cabile ed in Bengasi i notabili che notoriamente hanno esplicato azione contraria a noi e mandarli al confino in Italia».Graziani stesso, come racconterà in seguito, non ebbe alcuna esitazione: «Tutti i campi furono circondati da doppio reticolato; i viveri razionati; i pascoli contratti e controllati; la circolazione esterna resa soggetta a permessi speciali. Furono concentrati nel campo di el Agheila tutti i parenti dei ribelli, perché più facilmente portati alla connivenza [.] I capi e le popolazioni refrattarie e sorde ad ogni voce di persuasione e di richiamo ricevevano così il trattamento che si erano meritato. Il rigore estremo, senza remore né tregua, cadeva inesorabile su di esse».

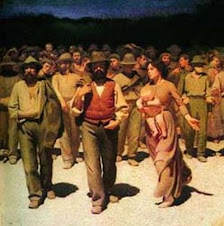

Naturalmente la responsabilità della deportazione non va ascritta al solo Badoglio ma anche, come puntualizza Angelo Del Boca, al ministro De Bono che aveva da tempo sollecitato la misura e allo stesso Mussolini che l'aveva approvata.Le varie tribù, con vecchi, donne e bambini, furono sottoposte a terribili marce forzate per centinaia di chilometri che si trasformarono in vere e proprie "marce di sterminio". Chi indugiava o si attardava nelle poche soste viene immediatamente abbattuto. Numerosi gli episodi di crudeltà gratuita, come l'abbandono di 35 indigeni, tra cui donne e bambini, in pieno deserto, senza acqua né viveri, a causa di una rissa scoppiata tra loro. Senza contare i maltrattamenti, le fustigazioni, i morti per sete. La tribù degli Auaghir raggiunse il campo di concentramento di Soluch, circondato dal filo spinato, dopo 350 chilometri di marce forzate. Circa 6.500 tra Abeidat e Marmarici, che avevano tentato di ribellarsi, furono sottoposti a una marcia di 1.100 chilometri in pieno inverno verso la Sirtica. Secondo Del Boca furono 90.761 le persone giunte nei campi e quasi 10.000 quelle morte durante la marcia per stenti, mancanza di cibo, malattie e tentativi di fuga. Dopo le deportazioni e la creazione dei campi di concentramento la resistenza dei duar di Omar al Mukhtàr si trovò sempre più isolata. I gruppi ribelli furono costretti a dividersi per sfuggire agli accerchiamenti, riducendo però in tal modo la loro capacità offensiva. Le sconfitte minarono il morale e a nulla servirono le scorrerie delle bande di Abd el Gelil Sef en-Nasser e Saleh el Atèusc, rifugiatesi nell'oasi di Taizerbo, situata 250 chilometri a nordovest di Cufra.Ed è proprio su quest'oasi, dove si pensava fossero ancora i ribelli, che si concentrò l'attenzione italiana. Il 31 luglio 1930 quattro aerei al comando del tenente colonnello Roberto Lordi partono da Gialo con l'ordine di distruggere Taizerbo. Vengono lanciate 24 bombe da 21 chili caricate a iprite e 12 bombe da 12 chili e 320 da 2 chili con esplosivo convenzionale.Anche Cufra, città santa dei senussiti nella Libia sudorientale, dove intanto si erano ritirate le bande ribelle di Abd el Gelli Sef en-Nasser e Saleh el Atèusc, subì un attacco dal cielo prima di essere presa nel gennaio del 1931 da una colonna di "meharisti", mercenari libici su cammelli e autocarri.I guerriglieri sopravvissuti fuggirono con le proprie famiglie ma i reparti cammellati e l'aviazione li inseguirono per vari giorni fino ad annientarli in gran parte: tra le vittime anche donne e bambini. Cufra fu sottoposta a tre giorni di saccheggi e violenze: 17 capi senussiti furono impiccati, 35 indigeni evirati e lasciati morire dissanguati, 50 donne stuprate; si registrarono anche 50 fucilazioni e 40 esecuzioni con ascia, baionette e sciabole. Le truppe vittoriose si abbandonarono a ogni atrocità: alle donne incinte venne squartato il ventre e i feti infilzati, giovani furono donne violentate e sodomizzate con le candele, teste e testicoli mozzati portati in giro come trofei, tre bambini immersi in calderoni di acqua bollente, ad alcuni vecchi vennero estirpate le unghie per essere poi accecati.

Nonostante la caduta di Cufra, che generò un'ondata di sdegno in tutto il mondo

Pietro Badoglio

islamico, Omar al Mukhtàr continuò a resistere con le poche truppe rimaste grazie, secondo Graziani, al contrabbando con la frontiera egiziana. E' a questo punto che Badoglio e Graziani decidono di isolare del tutto i ribelli con la costruzione di una recinzione tra la Cirenaica e l'Egitto.Nonostante il parere contrario di De Bono e del sottosegretario alle Colonie Roberto Cantalupo, Mussolini dà il suo via libera e il reticolato - una barriera di filo spinato larga alcuni metri e lunga ben 270 chilometri, dal porto di Bardia all'oasi di Giarabub - viene costruito in sei mesi, da aprile a settembre del 1931. Bloccato ogni rifornimento, dunque, le bande ribelli erano destinate a soccombere. Il 9 settembre 1931 il settantatreenne capo della resistenza libica Omar al Mukhtàr venne catturato. La condanna a morte fu pronunciata il 16 settembre. Ferito, inutilmente tutelato dal diritto internazionale che avrebbe imposto un suo trattamento come prigioniero di guerra, fu impiccato nel campo di Soluch. Graziani raccontò che 20.000 beduini furono costretti ad assistere all'esecuzione per dimostrare loro che i giorni del compromesso e della debolezza italiana erano terminati.Dando per buono il censimento della Cirenaica del 1920 che annotava 225.000 abitanti e tenendo conto che 20.000 fuggirono in Egitto, ricordando poi il censimento italiano del 1931 che registrava solo 142.000 anime (oltre a 18.500 italiani), si deve dedurre che in undici anni la popolazione del Paese diminuì di circa 83.000 persone: 20.000 rifugiate in Egitto e ben 63.000 per la guerra, la deportazione e la prigionia.Anche il patrimonio zootecnico venne ampiamente distrutto: gli ovini da 800.000 nel 1926 si ridussero a 98.000 nel 1933, i cammelli da 75.000 a 2.600, i cavalli da 14.000 a 1.000, gli asini da 9.000 a 5.000.Una vera e propria carneficina, dunque, o, per meglio dire, un "genocidio" praticato dal "buon italiano" il cui ricordo risulta ancora rimosso dalla memoria collettiva dell'Italia nonostante gli sforzi di quegli storici che l'additano all'attenzione di chi non ha paura della verità.

BIBLIOGRAFIA

Ali italiane sul deserto, di V. Biani - Bemporad, Firenze 1933.

Storia dell'Italia moderna. Il fascismo e le sue guerre, di G. Candeloro - Feltrinelli, Milano 2002.

Gli italiani in Libia. Tripoli bel suol d'amor, di A. Del Boca - Mondadori, Milano 1984.

Gli italiani in Libia. Dal fascismo a Gheddafi, di A. Del Boca - Laterza, Roma-Bari 1991.

Cirenaica pacificata, di R. Graziani - Mondadori, Milano 1932.

Gli italiani e il colonialismo. I campi di detenzione italiani in Africa, di G. Ottolenghi - Sugarco, Milano 1997.

Pietro Badoglio, di P. Pieri e G. Rochat - UTET, Torino 1974.

Guerre italiane in Libia e in Etiopia. Studi militari 1921-1939, di G. Rochat - Pagus, Treviso 1991.

Genocidio in Libia. Le atrocità nascoste dell'avventura coloniale (1911-1931), di E. Salerno - Manifestolibri, Roma 2005.

Omar al-Mukthar e la riconquista fascista della Libia, di E. Santarelli, G. Rochat, R. Rainero, L. Goglia - Marzorati, Milano 1981

Il nostro debito di sangue e di onore con la Libia

pubblicata da Pietro Ancona il giorno lunedì 30 agosto 2010 alle ore 21.06

Le tue modifiche sono state salvate.

In occasione della visita del Presidente della Libia Gheddafi in Italia che si inscrive su una positiva linea di superamento dell'aggressione coloniale italiana durata molti decenni con delitti contro l'umanità spaventosi come l'uccisione di popolazioni inermi con il gas iprite e l'impalamento dei combattenti patrioti. desidero rinfrescare la memoria pubblicando questa scheda

======

Vent'anni di ostilità e di tentativi di "pacificazione" condotti dall'esercito a colpi di bombe all'iprite, massacri e deportazioni di popolazione civili. Una strategia della "terra bruciata" che trovò in Badoglio e Graziani i suoi più zelanti esecutori.

La sporca guerradi Libia (1911-1931)

di MICHELE STRAZZA

La conquista italiana della Libia prese il via tra il 4 e il 5 ottobre 1911 con gli sbarchi delle truppe italiane, rispettivamente a Tobruk e Tripoli, inviate da Giolitti contro l'Impero Ottomano. Il corpo di spedizione, al comando del generale Carlo Caneva, era forte di 35.000 uomini, saliti poi a 100.000 nei mesi successivi. Con il Trattato di Losanna (o di Ouchy) del 18 ottobre 1912 la Turchia conservava la sovranità formale sulla Libia ma demandava all'amministrazione italiana il controllo, anche militare, della fascia costiera tra Zuara e Tobruk.L'occupazione e il controllo del territorio si rivelarono più difficoltose del previsto, a causa della fiera opposizione dell'esercito turco prima e delle formazioni irregolari libiche poi. Tra il 1913 e il 1914 la presenza del regio esercito si estese alla Tripolitania settentrionale e il colonnello Miani guidò una colonna di ascari eritrei fino al Fezzan. Ma alcune sconfitte nell'inverno 1914-15 e lo scoppio della prima guerra mondiale costrinsero gli italiani a ripiegare sulla costa, tenendo saldamente alcune località come Tripoli, Zuara e Homs in Tripolitania, Bengasi, Derna e Tobruk in Cirenaica. I territori interni, invece, vennero, di fatto, governati da alcuni notabili locali in Tripolitania e dalla Senussia (organizzazione religiosa e politica mussulmana) in Cirenaica.

Terminato il primo conflitto mondiale, in Italia fu adottata la politica delle concessioni che portò, con gli "Statuti libici" accordati a Tripolitania e Cirenaica e l'accordo con i senussiti, a un periodo di sostanziale pacificazione del Paese africano. Con il capo dei senussiti, Mohammed Idris, infatti, furono conclusi i patti di Acroma (aprile 1917) e di Regima (ottobre 1920), in base ai quali Idris riconobbe la sovranità italiana sulla Cirenaica e il possesso della costa, avendo in cambio, dal governo italiano, il riconoscimento del

titolo di "emiro", nonché l'amministrazione delle zone interne e il diritto di tenere forze armate.L'anno prima, nel 1919, era stato concesso lo statuto alle due colonie, con la previsione dell'elezione di due parlamenti locali e di alcuni diritti alle popolazioni. A Tripoli, però, il parlamento non venne mai eletto mentre quello in Cirenaica funzionò per poco tempo e senza alcun risultato rilevante. La situazione in quest'ultima colonia, tuttavia, restò alquanto migliore rispetto alla prima. Il controllo dei senussiti, infatti, contribuì a garantire l'ordine, almeno per un certo periodo di tempo, cosa che invece non accadde in Tripolitania dove le lotte tra i capi locali e il contrasto tra arabi e berberi impedirono il funzionamento di quella "repubblica" tripolitana, proclamata dai ribelli nel novembre del 1919, creando incertezza e confusione.Nel 1921 fu istituito il Governatorato della Tripolitania e nominato governatore Giuseppe Volpe, industriale e futuro Ministro delle Finanze, che riprese l'avanzata militare occupando, tra gennaio e febbraio 1922, il porto di Misurata Marina. Tra aprile e maggio, grazie anche all'azione dell'allora colonnello Rodolfo Graziani, le forze arabe vennero respinte. Mentre in Italia, si svolge la marcia su Roma le truppe italiane occupavano Jefren.

La partita libica proseguì con l'arrivo di Mussolini al potere. I suoi sogni di conquista coloniale acutizzarono i problemi esistenti tra l'Italia e i senussiti tanto che l'emiro Mohammed Idris, non ritenendosi più al sicuro, nel gennaio del 1923 fuggì in Egitto dopo aver lasciato in patria, come suo rappresentante, il fratello Mohammed er-Ridà.Alla fine dello stesso mese di gennaio giunse a Bengasi il generale Bongiovanni, cui Mussolini in persona, prima di partire, aveva impartito poche ed eloquenti direttive: «Pestar sodo».Bongiovanni trovò una situazione abbastanza tranquilla nel nord della Tripolitania che gli consentì di procedere all'occupazione della parte meridionale. Sfruttando i dissidi tra le varie tribù locali la conquista fu completata senza grossi problemi nel 1926.Contemporaneamente le truppe italiane si apprestarono a invadere la Cirenaica, pur tra mille difficoltà, tra cui la forte presenza della Confraternita dei Senussiti.Nella notte tra il 5 e il 6 marzo 1923 le truppe italiane e quelle ascare del generale Bongiovanni entrarono nel Gebel al-Akdar sconfiggendo i senussiti e installandovi alcuni presidi con truppe eritree.In seguito, però, la resistenza indigena del Gebel, dove erano presenti circa 100.000 seminomadi, si riorganizzò sotto la guida dell'anziano Omar al-Mukhtar dando notevole filo da torcere agli italiani. Anzi, i senussiti riuscirono a creare una vera e propria amministrazione parallela (il cosiddetto "governo della notte") che continua addirittura a riscuotere le decime tradizionali dalle popolazioni, ad amministrare la giustizia e a minacciare gli insediamenti italiani. Anche i proventi del commercio con l'Egitto servirono a finanziare la lotta armata contro l'invasore.La risposta italiana fu micidiale: rastrellamenti a catena e bombardamenti per distruggere le coltivazioni di orzo al fine di impedire il commercio con l'Egitto.La strategia della "terra bruciata" indusse migliaia di famiglie indigene a fuggire verso la Tunisia, l'Algeria, il Ciad e l'Egitto.

Nel 1928 anche la piccola oasi di Gife, situata tra la costa mediterranea a sud di Nufilia e la catena dei monti Harugi fu distrutta da bombe italiane, alcune delle quali caricate a gas. Ciò costituiva una aperta violazione del diritto internazionale in quanto l'Italia fascista aveva firmato a Ginevra, il 17 giugno 1925, con altri 25 Paesi, il "Protocollo per la proibizione di gas asfissianti, tossici o di altri gas, e degli strumenti di guerra

Artiglieri italiani in Libia

batteriologici". La distruzione di Gife venne raccontata nelle memorie di guerra di Vincenzo Biani, un volume che riscosse gli elogi di Italo Balbo: «Una spedizione di otto apparecchi fu inviata su Gifa, località imprecisata dalle carte a nostra disposizione, che erano dei semplici schizzi ricavati da informazioni degli indigeni; importante però per una vasta conca, ricoperta di pascolo e provvista di acqua in abbondanza. Ma senza oasi e senza case: un punto nel deserto. Fu rintracciata perché gli equipaggi, navigando a pochi metri da terra, poterono seguire le piste dei fuggiaschi e trovarono finalmente sotto di sé un formicolio di genti in fermento; uomini, donne, cammelli, greggi; con quella promiscuità tumultuante che si riscontra solo nelle masse sotto l'incubo di un cataclisma; una moltitudine che non aveva forma, come lo spavento e la disperazione di cui era preda; e su di essa piovve, con gettate di acciaio rovente, la punizione che meritava. Quando le bombe furono esaurite, gli aeroplani scesero più bassi per provare le mitragliatrici. Funzionavano benissimo. Nessuno voleva essere il primo ad andarsene, perché ognuno aveva preso gusto a quel gioco nuovo e divertentissimo. E quando finalmente rientrammo a Sirte, il battesimo del fuoco fu festeggiato con parecchie bottiglie di spumante, mentre si preparavano gli apparecchi per un'altra spedizione. Ci si dava il cambio nelle diverse missioni. Alcuni andavano in ricognizione portandosi sempre un po'di bombe con le quali davano un primo regalo ai ribelli scoperti, e poi il resto arrivava poche ore dopo. In tutto il vasto territorio compreso tra El Machina, Nufilia e Gifa i più fortunati furono gli sciacalli che trovarono pasti abbondanti alla loro fame».

Ma nonostante i massicci bombardamenti la guerriglia senussita, equipaggiata di armi dall'Egitto, continuava a creare seri problemi al regio esercito. Per dare una svolta alla "pacificazione" il 18 dicembre 1928 Badoglio venne nominato governatore delle due province della Tripolitania e della Cirenaica, quindi, il 21 gennaio 1929, "governatore unico" di entrambe. Nel contempo, come da lui richiesto, il maresciallo conservava anche la carica di capo di stato maggiore generale.Sbarcato in Tripolitania, Badoglio si mise subito al lavoro per completare la riconquista della provincia. Tra i suoi primi provvedimenti un bando che garantiva l'amnistia ai ribelli che si fossero arresi e la minaccia di morte ai recidivi. Tra l'estate del 1929 e il gennaio del 1930, grazie anche alle colonne di Graziani, furono occupate tutte le oasi del Fezzan mentre gruppi di armati arabi sconfinarono in territorio francese. Ormai la Tripolitania era completamente conquistata, con le tribù nomadi decimate dai bombardamenti e dalla fame.Diversa, invece, la situazione in Cirenaica dove i guerriglieri senussiti, grazie a una efficiente organizzazione, dominano ancora il Gebel, l'altopiano centrale della regione.I gruppi di armati (duar), composti ciascuno di 3-400 uomini, davanti ai rastrellamenti italiani si nascondevano nei numerosi burroni del Gebel per poi riapparire dietro le linee italiane colpendo le installazioni militari. Qualche tentativo di trattare con i ribelli di Omar al-Mukhtar fu messo in atto nel giugno del 1929 dal vice-governatore Siciliani. Si concordò anche una tregua, che però non durò a lungo.Nel 1930 Mussolini, insoddisfatto di come andavano le cose in Cirenaica, inviò Rodolfo Graziani come vice governatore a Bengasi. Il risultato fu una grande operazione di rastrellamento la quale, tuttavia, non diede l'esito sperato. I "mujaheddin" di Omar al-Mukhtar potevano infatti contare sull'appoggio morale e materiale delle popolazioni locali. Dirà due anni dopo Graziani: «Avevamo contro di noi tutta la popolazione della Cirenaica che partecipava alla ribellione: da una parte, allo stato potenziale, i cosiddetti sottomessi; dall'altra, apertamente in campo, gli armati. Tutta la Cirenaica, in una parola, era ribelle».

Per rompere il collegamento tra popolazione e guerriglia non era sufficiente neanche l'esproprio integrale dei beni mobili e immobili delle zavie senussite, veri e propri centri spirituali ed assistenziali. Il 29 maggio i reali carabinieri penetrarono contemporaneamente nelle 49 zavie, arrestando 31 capi zavia e mettendo i sigilli alle proprietà (centinaia di abitazioni e circa 70.000 ettari di buona terra). I religiosi, dopo essere stati confinati in alcuni campi presso Benina, vennero quindi imbarcati per Ustica. Ma l'impostazione "tradizionale" della repressione messa in atto da Graziani non

Rodolfo Graziani

soddisfece Badoglio, che il 20 giugno 1930 scrisse al vice governatore per sollecitare nuovi metodi: «Bisogna anzitutto creare un distacco territoriale largo e ben preciso tra formazioni ribelli e popolazione sottomessa. Non mi nascondo la portata e la gravità di questo provvedimento, che vorrà dire la rovina della popolazione cosiddetta sottomessa. Ma ormai la via ci è stata tracciata e noi dobbiamo perseguirla sino alla fine anche se dovesse perire tutta la popolazione della Cirenaica. Urge dunque far rifluire in uno spazio ristretto tutta la popolazione sottomessa, in modo da poterla adeguatamente sorvegliare ed in modo che vi sia uno spazio di assoluto rispetto fra essa e i ribelli. Fatto questo allora si passa all'azione diretta contro i ribelli».Solo cinque giorni dopo Graziani ordinò il trasferimento delle popolazioni del Gebel. Iniziò così un massiccio spostamento dall'altipiano verso la costa: 900 tende Abid furono spostate nella piana di Barce, 1.400 tende Dorsa intorno a Tolmeta, altre 3.600 distribuite fra Cirene e Derna. Ma per completare quella che sarà la deportazione di ben 100.000 civili, quasi la metà dell'intera popolazione della Cirenaica, saranno necessarie ulteriori tappe. Il 16 luglio Badoglio diramò a Graziani le seguenti istruzioni: «1) Riunire tutti i parenti dei ribelli in uno stretto e molto sorvegliato campo di concentramento, ove le loro condizioni siano piuttosto disagiate. 2) Arrestare nelle varie cabile ed in Bengasi i notabili che notoriamente hanno esplicato azione contraria a noi e mandarli al confino in Italia».Graziani stesso, come racconterà in seguito, non ebbe alcuna esitazione: «Tutti i campi furono circondati da doppio reticolato; i viveri razionati; i pascoli contratti e controllati; la circolazione esterna resa soggetta a permessi speciali. Furono concentrati nel campo di el Agheila tutti i parenti dei ribelli, perché più facilmente portati alla connivenza [.] I capi e le popolazioni refrattarie e sorde ad ogni voce di persuasione e di richiamo ricevevano così il trattamento che si erano meritato. Il rigore estremo, senza remore né tregua, cadeva inesorabile su di esse».

Naturalmente la responsabilità della deportazione non va ascritta al solo Badoglio ma anche, come puntualizza Angelo Del Boca, al ministro De Bono che aveva da tempo sollecitato la misura e allo stesso Mussolini che l'aveva approvata.Le varie tribù, con vecchi, donne e bambini, furono sottoposte a terribili marce forzate per centinaia di chilometri che si trasformarono in vere e proprie "marce di sterminio". Chi indugiava o si attardava nelle poche soste viene immediatamente abbattuto. Numerosi gli episodi di crudeltà gratuita, come l'abbandono di 35 indigeni, tra cui donne e bambini, in pieno deserto, senza acqua né viveri, a causa di una rissa scoppiata tra loro. Senza contare i maltrattamenti, le fustigazioni, i morti per sete. La tribù degli Auaghir raggiunse il campo di concentramento di Soluch, circondato dal filo spinato, dopo 350 chilometri di marce forzate. Circa 6.500 tra Abeidat e Marmarici, che avevano tentato di ribellarsi, furono sottoposti a una marcia di 1.100 chilometri in pieno inverno verso la Sirtica. Secondo Del Boca furono 90.761 le persone giunte nei campi e quasi 10.000 quelle morte durante la marcia per stenti, mancanza di cibo, malattie e tentativi di fuga. Dopo le deportazioni e la creazione dei campi di concentramento la resistenza dei duar di Omar al Mukhtàr si trovò sempre più isolata. I gruppi ribelli furono costretti a dividersi per sfuggire agli accerchiamenti, riducendo però in tal modo la loro capacità offensiva. Le sconfitte minarono il morale e a nulla servirono le scorrerie delle bande di Abd el Gelil Sef en-Nasser e Saleh el Atèusc, rifugiatesi nell'oasi di Taizerbo, situata 250 chilometri a nordovest di Cufra.Ed è proprio su quest'oasi, dove si pensava fossero ancora i ribelli, che si concentrò l'attenzione italiana. Il 31 luglio 1930 quattro aerei al comando del tenente colonnello Roberto Lordi partono da Gialo con l'ordine di distruggere Taizerbo. Vengono lanciate 24 bombe da 21 chili caricate a iprite e 12 bombe da 12 chili e 320 da 2 chili con esplosivo convenzionale.Anche Cufra, città santa dei senussiti nella Libia sudorientale, dove intanto si erano ritirate le bande ribelle di Abd el Gelli Sef en-Nasser e Saleh el Atèusc, subì un attacco dal cielo prima di essere presa nel gennaio del 1931 da una colonna di "meharisti", mercenari libici su cammelli e autocarri.I guerriglieri sopravvissuti fuggirono con le proprie famiglie ma i reparti cammellati e l'aviazione li inseguirono per vari giorni fino ad annientarli in gran parte: tra le vittime anche donne e bambini. Cufra fu sottoposta a tre giorni di saccheggi e violenze: 17 capi senussiti furono impiccati, 35 indigeni evirati e lasciati morire dissanguati, 50 donne stuprate; si registrarono anche 50 fucilazioni e 40 esecuzioni con ascia, baionette e sciabole. Le truppe vittoriose si abbandonarono a ogni atrocità: alle donne incinte venne squartato il ventre e i feti infilzati, giovani furono donne violentate e sodomizzate con le candele, teste e testicoli mozzati portati in giro come trofei, tre bambini immersi in calderoni di acqua bollente, ad alcuni vecchi vennero estirpate le unghie per essere poi accecati.

Nonostante la caduta di Cufra, che generò un'ondata di sdegno in tutto il mondo

Pietro Badoglio

islamico, Omar al Mukhtàr continuò a resistere con le poche truppe rimaste grazie, secondo Graziani, al contrabbando con la frontiera egiziana. E' a questo punto che Badoglio e Graziani decidono di isolare del tutto i ribelli con la costruzione di una recinzione tra la Cirenaica e l'Egitto.Nonostante il parere contrario di De Bono e del sottosegretario alle Colonie Roberto Cantalupo, Mussolini dà il suo via libera e il reticolato - una barriera di filo spinato larga alcuni metri e lunga ben 270 chilometri, dal porto di Bardia all'oasi di Giarabub - viene costruito in sei mesi, da aprile a settembre del 1931. Bloccato ogni rifornimento, dunque, le bande ribelli erano destinate a soccombere. Il 9 settembre 1931 il settantatreenne capo della resistenza libica Omar al Mukhtàr venne catturato. La condanna a morte fu pronunciata il 16 settembre. Ferito, inutilmente tutelato dal diritto internazionale che avrebbe imposto un suo trattamento come prigioniero di guerra, fu impiccato nel campo di Soluch. Graziani raccontò che 20.000 beduini furono costretti ad assistere all'esecuzione per dimostrare loro che i giorni del compromesso e della debolezza italiana erano terminati.Dando per buono il censimento della Cirenaica del 1920 che annotava 225.000 abitanti e tenendo conto che 20.000 fuggirono in Egitto, ricordando poi il censimento italiano del 1931 che registrava solo 142.000 anime (oltre a 18.500 italiani), si deve dedurre che in undici anni la popolazione del Paese diminuì di circa 83.000 persone: 20.000 rifugiate in Egitto e ben 63.000 per la guerra, la deportazione e la prigionia.Anche il patrimonio zootecnico venne ampiamente distrutto: gli ovini da 800.000 nel 1926 si ridussero a 98.000 nel 1933, i cammelli da 75.000 a 2.600, i cavalli da 14.000 a 1.000, gli asini da 9.000 a 5.000.Una vera e propria carneficina, dunque, o, per meglio dire, un "genocidio" praticato dal "buon italiano" il cui ricordo risulta ancora rimosso dalla memoria collettiva dell'Italia nonostante gli sforzi di quegli storici che l'additano all'attenzione di chi non ha paura della verità.

BIBLIOGRAFIA

Ali italiane sul deserto, di V. Biani - Bemporad, Firenze 1933.

Storia dell'Italia moderna. Il fascismo e le sue guerre, di G. Candeloro - Feltrinelli, Milano 2002.

Gli italiani in Libia. Tripoli bel suol d'amor, di A. Del Boca - Mondadori, Milano 1984.

Gli italiani in Libia. Dal fascismo a Gheddafi, di A. Del Boca - Laterza, Roma-Bari 1991.

Cirenaica pacificata, di R. Graziani - Mondadori, Milano 1932.

Gli italiani e il colonialismo. I campi di detenzione italiani in Africa, di G. Ottolenghi - Sugarco, Milano 1997.

Pietro Badoglio, di P. Pieri e G. Rochat - UTET, Torino 1974.

Guerre italiane in Libia e in Etiopia. Studi militari 1921-1939, di G. Rochat - Pagus, Treviso 1991.

Genocidio in Libia. Le atrocità nascoste dell'avventura coloniale (1911-1931), di E. Salerno - Manifestolibri, Roma 2005.

Omar al-Mukthar e la riconquista fascista della Libia, di E. Santarelli, G. Rochat, R. Rainero, L. Goglia - Marzorati, Milano 1981

domenica 29 agosto 2010

Il Tallone di Ferro di Jack London. Secondo capitolo

Capitolo 2

SFIDE

Quando gli invitati andarono via, mio padre si lasciò cadere su una sedia e s'abbandonò a una risata pantagruelica. Dalla morte di mia madre non lo avevo mai visto ridere così di cuore.

"Scommetto che il reverendo Hammerfield non s'è mai trovato in una situazione del genere in vita sua", disse fra le risa. "Il tono cortese delle dispute ecclesiastiche! Hai notato che sulle prime sembrava una pecorella, parlo di Everhard, per mutarsi subito dopo in un leone ruggente? Ha un notevole rigore intellettuale, quell'uomo; sarebbe diventato uno scienziato di prim'ordine se avesse indirizzato le sue energie in tal senso".

Non sarà necessario dire, a questo punto, che Ernest Everhard mi interessava molto: non soltanto per quanto aveva detto, e per il modo in cui l'aveva detto, ma per se stesso, come uomo. Non avevo mai incontrato uno come lui, e credo che per questo, a ventiquattro anni compiuti, non ero ancora sposata. Mi piaceva, dovetti ammetterlo, e questa mia simpatia era dovuta non alla sua intelligenza e alla sua dialettica, ma ad altro. Nonostante quei suoi muscoli e quel suo torace da pugile, mi aveva fatto l'impressione di un giovane dall'animo puro. Sentivo che sotto quell'apparenza del chiacchierone intellettuale, c'era un animo, uno spirito delicato e sensibile. Lo avvertivo, in modo che potevo attribuire soltanto al mio intuito femminile.

C'era nel suo dire tonante qualcosa che mi era andato a cuore, e mi sembrava sempre di udirlo. Desideravo udirlo ancora, vedere ancora nei suoi occhi quel lampo di gaiezza che smentiva l'impassibilità del resto del viso. E ancora altri sentimenti vaghi, indistinti, ma più profondi, si agitavano in me. Quasi lo amavo già, sebbene sia sicura che, se non lo avessi più rivisto, quel vago sentimento si sarebbe spento e, facilmente, avrei finito col dimenticarlo.

Ma non era nel mio destino non rivederlo più: il nuovo interesse che mio padre aveva preso a nutrire per la sociologia, e i pranzi che dava regolarmente, non lo avrebbero permesso. Mio padre non era un sociologo. Il suo matrimonio con mia madre era stato felice, e felice lo avevano reso le sue ricerche di fisica; ma dopo la morte di mia madre quelle ricerche non erano più riuscite a colmare l'orribile vuoto. Si era occupato di filosofia, con poco interesse agli inizi, poi con sempre maggiore impegno, finendo con l'occuparsi di economia politica e scienze sociali. Possedeva un vivo sentimento della giustizia, e così non tardò ad accendersi di passione per la riparazione dei torti. Dal canto mio, notavo con somma gioia questi segni di rinascente interesse per la vita, pur non immaginando quale sarebbe stato il risultato. Con l'entusiasmo di un ragazzo, s'immerse così in nuove ricerche, senza neppure chiedersi dove l'avrebbero portato.

Abituato da sempre al lavoro di laboratorio, aveva dunque trasformato la sala da pranzo in un laboratorio di sociologia: vi si trovava riunita gente di ogni tipo e condizione: scienziati, uomini politici, banchieri, commercianti, professori, sindacalisti, socialisti e anarchici. Lui li sollecitava alla discussione e analizzava le loro idee sulla vita e sulla società.

Aveva conosciuto Ernest poco tempo prima della "serata dei predicatori", e dopo che gli ospiti furono andati via seppi come l'aveva conosciuto. Una sera, per strada, si era fermato ad ascoltare un uomo che, in piedi su una cassetta di legno, parlava a un gruppo di operai. Era Ernest. Ma non era un oratore da strapazzo. Era molto apprezzato dalla direzione del partito socialista, considerato uno dei dirigenti e riconosciuto come tale dai dottrinari del socialismo. Aveva il dono di presentare in forma semplice e chiara anche i problemi ardui, era un educatore nato e non credeva di avvilirsi salendo su una cassetta di legno per spiegare l'economia politica ai lavoratori.

Mio padre s'era dunque fermato ad ascoltarlo ed era rimasto interessato. Aveva poi avvicinato l'oratore, s'era presentato e lo aveva invitato al pranzo dei reverendi. E solo dopo quel pranzo mi rivelò il poco che era riuscito a sapere. Era figlio di operai, sebbene discendesse da un'antica famiglia stabilitasi da più di duecento anni in America (1). A dieci anni aveva cominciato a lavorare in fabbrica e in seguito aveva imparato il mestiere di maniscalco. Era un autodidatta, aveva studiato il francese e il tedesco, e a quel tempo si guadagnava modestamente la vita traducendo opere scientifiche e filosofiche per una traballante casa editrice socialista di Chicago. Arrotondava poi il guadagno con i diritti ricavati dalla vendita, ristretta, delle proprie opere di economia e filosofia.

Questo appresi su di lui quella sera prima di andare a letto, dove stetti a lungo sveglia ascoltando ancora, nel ricordo, il suono della sua voce. Mi spaventai dei miei stessi pensieri. Somigliava così poco agli uomini della mia classe! Sembrava così estraneo, così forte! La sua padronanza di sé mi piaceva e insieme mi spaventava, e la mia fantasia galoppava tanto che mi sorpresi a considerarlo come amante e come marito. Avevo sempre sentito dire che la forza degli uomini è un'attrattiva irresistibile per le donne; ma Ernest era troppo forte. "No, no!" esclamai, "è impossibile, è assurdo!". E il giorno dopo, svegliandomi, provai il desiderio fortissimo di rivederlo, di assistere alla sua vittoria in una nuova discussione, di vibrare ancora al suono bellissimo della sua voce, di ammirarlo nella sua sicurezza e nella sua forza, quando spezzava la loro albagia e distoglieva il loro pensiero dal solito circolo vizioso. Che importavano le sue smargiassate? Come lui stesso aveva detto, "funzionavano", erano efficaci. Inoltre, erano belle a sentirsi, eccitanti come l'inizio di una battaglia.

Passarono parecchi giorni durante i quali lessi i libri di Ernest prestatimi da mio padre. Scritta, la sua parola era come quella parlata, chiara e convincente. La sua semplicità assoluta ti convinceva anche se il tuo dubbio continuava. Aveva il dono della lucidità, di esporre in maniera perfetta. E tuttavia, nonostante il suo stile, molte cose non mi piacevano. Dava troppa importanza a ciò che chiamava la lotta di classe, all'antagonismo fra lavoro e capitale, al conflitto degli interessi.

Mio padre, compiaciuto, mi riferì il giudizio del dottor Hammerfield su Ernest: "Un botolo insolente reso borioso da poca e inadeguata preparazione". Inoltre, il dottor Hammerfield si rifiutava di rivederlo.

Il vescovo Morehouse, invece, era rimasto molto colpito, ed era ansioso di incontrarlo di nuovo. "Un giovane forte", aveva dichiarato, "e vivace, molto vivace. Ma troppo sicuro di sé, troppo sicuro!".

Ernest ritornò un pomeriggio, in compagnia di mio padre. Il vescovo era già arrivato e stavamo prendendo il tè sulla veranda.

La prolungata presenza di Ernest a Berkeley, tra l'altro, era dovuta al fatto che seguiva dei corsi speciali di biologia all'università; in più, a quel tempo lavorava intensamente a una nuova opera intitolata: "Filosofia e Rivoluzione" (2).

Quando entrò, improvvisamente la veranda parve troppo piccola. Non perché lui fosse molto alto (era alto un metro e settantadue), ma perché sembrava irradiare un'atmosfera di grandezza. Nel salutarmi, tradì una lieve esitazione che contrastava stranamente con il suo sguardo ardito e la sua stretta di mano ferma e sicura.

I suoi occhi non erano meno sicuri, ma, questa volta, sembravano interrogare, mentre mi guardavano, come il primo giorno, indugiando un po' troppo.

"Ho letto il suo libro: 'Filosofia della classe lavoratrice'", dissi, e scorsi nei suoi occhi un lampo di compiacimento.

"Naturalmente", rispose, "avrà tenuto conto del pubblico al quale è rivolto".

"Sì, e appunto per questo non sono d'accordo con lei".

"Neppure io", disse il vescovo Morehouse, "sono d'accordo con lei".

Ernest scrollò le spalle con aria rassegnata, e accettò una tazza di tè.

Il vescovo mi cedette la parola con un inchino.

"Lei fomenta l'odio di classe", cominciai. "E a me pare un errore, un delitto, fare appello a tutto ciò che vi è di limitato e brutale nella classe operaia. L'odio di classe è anti-sociale".

"Proclamo la mia innocenza", rispose lui. "Non c'è odio di classe né nel testo né nello spirito di nessuna mia opera".

"Oh!" esclamai con aria di rimprovero. Presi il libro e lo aprii.

Lui sorseggiava il tè e mi sorrideva, mentre io sfogliavo le pagine.

"Pagina centotrentadue", dissi, e lessi ad alta voce: "'Pertanto, nell'attuale stadio dello sviluppo sociale, tra i datori di lavoro e i salariati esiste lotta sociale'!".

Lo guardai con aria di trionfo.

"Ma non vi si parla di odio di classe", rispose lui, sorridendo.

"Ma parla di 'lotta di classe'".

"Non sono certo la stessa cosa. Mi creda, noi non fomentiamo l'odio. Sosteniamo soltanto che la lotta di classe è una legge dell'evoluzione sociale. Non ne siamo responsabili. Non è una nostra invenzione. Ci limitiamo a spiegarla, come Newton spiegava la gravitazione. Noi esaminiamo la natura del conflitto d'interessi che provoca la lotta di classe".

"Ma non dovrebbe esserci nessun conflitto d'interessi!" esclamai.

"Sono perfettamente d'accordo con lei", rispose. "E noi socialisti tendiamo appunto all'abolizione di questo conflitto di interessi.

Scusi, mi lasci leggere un altro punto". Prese il libro e ne voltò alcuni fogli. "Pagina centoventisei: 'Il ciclo della lotta di classe, iniziato con la dissoluzione del comunismo primitivo della tribù e la nascita della proprietà privata, si concluderà con l'abolizione della proprietà individuale dei mezzi dell'esistenza sociale'".

"Non sono d'accordo con lei", lo interruppe il vescovo, tradendo con un lieve rossore nel volto ascetico l'intensità dei suoi sentimenti. "Le sue premesse sono false. Non esiste conflitto d'interessi fra lavoro e capitale, o, almeno, non dovrebbe esistere".

"La ringrazio", disse con aria grave Ernest, "di avermi restituito le mie premesse con questa sua affermazione".

Ma perché dovrebbe esserci conflitto?" incalzò il vescovo con calore.

Ernest si strinse nelle spalle.

"Perché siamo fatti così, immagino".

"Ma non siamo fatti così!" esclamò l'altro.

"Stiamo forse parlando dell'uomo ideale, divino, privo di egoismo?" ribatté Ernest. "Ce n'è tanto pochi che si possono considerare inesistenti. Oppure dell'uomo comune, ordinario?".

"Dell'uomo ordinario".

"Debole, fallibile e soggetto a errare?".

Il vescovo Morehouse annuì.

"E meschino, egoista?" Il prelato annuì ancora.

"Badi bene", avvertì Ernest. "Ho detto 'egoista'".

"L'uomo comune è egoista", affermò il vescovo con calore.

"Che vuole avere tutto ciò che può?".

"Vuole avere il più possibile. E' deplorevole, ma è vero".

"Allora ci è cascato". La mascella di Ernest scattò come una trappola. "Glielo dimostro. Prenda un uomo che lavora sui tram".

"Non potrebbe lavorare se non ci fosse il capitale", l'interruppe il vescovo.

"E' vero, ma ammetterà che il capitale perirebbe se non guadagnasse i suoi dividendi sulla mano d'opera".

Il vescovo non rispose.

"Non è d'accordo?" insistette Ernest.

Il prelato annuì.

"Allora le nostre due proposizioni si annullano reciprocamente, e ci troviamo al punto di partenza. Ricominciamo. I tranvieri forniscono la mano d'opera e gli azionisti il capitale. Da quest'unione del lavoro col capitale nasce il guadagno (3).

Entrambi si dividono questo guadagno: la parte che tocca al capitale si chiama dividendo, quella che tocca al lavoro si chiama salario".

"Benissimo", l'interruppe il vescovo. "Ma non c'è motivo perché questa divisione non avvenga amichevolmente".

"Ha già dimenticato le premesse", replicò Ernest. "Eravamo d'accordo nell'ammettere che l'uomo ordinario è egoista. L'uomo ordinario è quello che è. Ora invece lei parte per la tangente e vuol fare una distinzione fra quest'uomo e gli uomini come dovrebbero essere, ma come non sono in realtà. Ritorniamo sulla terra: il lavoratore, essendo egoista, vuole avere quanto più può nella divisione; il capitalista, essendo egoista, vuole, del pari, avere tutto ciò che può prendere. Quando una cosa esiste in quantità limitata, e due uomini vogliono averne ciascuno la parte maggiore, nasce un conflitto d'interessi. E' il conflitto che esiste fra capitale e lavoro, ed è uno scontro inconciliabile.

Finché esisteranno operai e capitalisti, litigheranno per la divisione del guadagno. Se fosse stato a San Francisco questo pomeriggio, sarebbe stato costretto ad andare a piedi, non circola neppure un tram".

"Un altro sciopero?" (4) domandò il vescovo, allarmato.

"Sì, litigano per l'equa divisione dei guadagni delle tranvie".

Il vescovo si irritò.

"Hanno torto!" esclamò. "Gli operai non vedono al di là del loro naso. Come possono sperare di conservare la nostra simpatia?...".

"Quando ci obbligano ad andare a piedi", disse maliziosamente Ernest.

E il vescovo concluse senza badargli:

"Il loro punto di vista è troppo meschino. Gli uomini devono agire da uomini e non da bestie. Ci saranno ancora violenze e uccisioni, e vedove e orfani addolorati. Capitale e lavoro dovrebbero essere uniti, dovrebbero procedere insieme, per il reciproco interesse".

"Ecco che parte di nuovo per la tangente", osservò freddamente Ernest. "Vediamo di ritornare sulla terra e di non perdere di vista la nostra asserzione: l'uomo è egoista".

Ma non dovrebbe esserlo!" esclamò il vescovo.

"Su questo punto sono d'accordo con lei. Non dovrebbe essere egoista, ma lo sarà sempre finché vivrà in un sistema sociale fondato su una morale meschina".

Il prelato parve spaventato; mio padre entro di sé rideva.

"Sì, una morale meschina", riprese Ernest, senza esitazioni. "Ed è l'ultima parola del vostro sistema capitalistico, è ciò che sostiene la vostra chiesa, ciò che voi predicate ogni volta che salite sul pulpito: meschina, non c'è altro nome".

Il vescovo si rivolse per aiuto a mio padre, il quale scosse il capo, ridendo.

"Credo che il signor Everhard abbia ragione", disse poi. "E' la politica del 'laissez-faire', dell'ognuno per sé e dio per tutti.

Come disse l'altra sera il signor Everhard, il compito di voi gente di chiesa consiste nel mantenere l'ordine stabilito e la società è fondata su questo principio!".

"Ma questo non è l'insegnamento di Cristo!" esclamò il vescovo.

"Oggi la chiesa non insegna la dottrina di Cristo", rispose Ernest. "Per questo gli operai non vogliono niente a che farci. La chiesa approva la terribile brutalità, la ferocia con la quale il capitalista tratta la classe lavoratrice".

"Non l'approva affatto", obiettò il vescovo.

"Ma non protesta neppure", replicò Ernest "e perciò approva, perché non bisogna dimenticare che la chiesa è sostenuta dalla classe capitalistica".

"Non avevo mai considerato la cosa da questo punto di vista", disse ingenuamente il vescovo. "Ma credo che sbagli. So che le tristezze e le brutture del mondo sono molte; so che la chiesa ha perduto il... quello che voi chiamate proletariato" (5).

"Non è mai stato con voi", esclamò Ernest. "Si è sviluppato fuori della chiesa e senza di essa".

"Non la seguo più", replicò debolmente il vescovo.

"Le spiego. Dopo l'introduzione della macchina e del sistema industriale, verso la fine del diciottesimo secolo, la grande massa dei lavoratori fu allontanata dalla terra e l'antico sistema di lavoro mutò. Tolti dai loro villaggi, i lavoratori si trovarono rinchiusi nelle città industriali; le madri e i fanciulli furono messi a lavorare alle nuove macchine; la vita di famiglia cessò e le condizioni divennero atroci. E' una pagina di storia scritta con sangue e lacrime".

"Lo so", l'interruppe il vescovo, con un'espressione d'angoscia in viso. "Fu terribile, ma ciò avvenne in Inghilterra, un secolo e mezzo fa".

"E lì, un secolo e mezzo fa, nacque il proletariato moderno", continuò Ernest. "Mentre il paese veniva trasformato dai capitalisti in un vero e proprio macello, la chiesa taceva, non protestò allora come non protesta oggi. Come dice Austin Lewis (6), parlando di quell'epoca, coloro che avevano ricevuto il comandamento: 'Pascete i miei agnelli', hanno assistito senza protestare alla vendita e al massacro di quegli agnelli (7). Prima di continuare la prego di dirmi sinceramente se è o no d'accordo.

La chiesa protestò a quel tempo?".

Il vescovo Morehouse esitò: come il dottor Hammerfield, non era abituato a quel violento "corpo a corpo", come lo chiamava Ernest.

"La storia del secolo diciottesimo è stata scritta", suggerì questi. "Se la chiesa tacque allora, non avrà taciuto anche nei libri".

"Purtroppo temo che sia rimasta muta", ammise il prelato.

"E rimane muta anche oggi".

"Su questo non sono d'accordo".

Ernest tacque, guardò attentamente il suo interlocutore e accettò la sfida.

"Benissimo", disse, "vedremo. Ci sono, a Chicago, donne che lavorano tutta la settimana per novanta centesimi. Protesta forse la chiesa?".

"E' una novità per me", fu la risposta. "Novanta centesimi? E' orribile!".

"La chiesa ha forse protestato?" insistette Ernest.

"La chiesa lo ignora". Il vescovo appariva penosamente agitato.

"Eppure la chiesa ha ricevuto il comandamento: 'Pasci i miei agnelli!'" disse Ernest, con amara ironia. Poi, riprendendosi:

"Perdoni la mia ironia, monsignore, ma c'è da meravigliarsi se perdiamo la pazienza con voi? Avete forse protestato presso le vostre congreghe capitalistiche per l'impiego dei fanciulli nelle filande di cotone del Sud? (8). Bimbi di sei o sette anni lavorano tutte le notti, in turni di dodici ore: non vedono mai la santa luce del giorno, e muoiono come mosche. I dividendi sono pagati con il loro sangue e con quel denaro si costruiscono chiese magnifiche nel New England, nelle quali voi predicate piacevoli banalità ai lustri e panciuti beneficiari di quei dividendi".

"Non sapevo", mormorò il vescovo, con un filo di voce e il viso pallido, come se soffrisse di nausea.

"E quindi non avete protestato, vero?".

Il vescovo fece un debole cenno di diniego.

"Così la chiesa tace oggi come tacque nel secolo diciottesimo".

Il vescovo non rispose e, per una volta tanto, Ernest non insistette oltre.

"E non dimentichi; ogni volta che un membro del clero protesta, lo si congeda".

"Questo non mi sembra giusto".

"Lei protesterebbe?".

"Fatemi vedere, nella vostra comunità, dei mali come quelli di cui ha parlato lei e io farò sentire la mia voce".

"Mi metto a sua disposizione per mostrarglieli", rispose tranquillamente Ernest. "Le farò fare un viaggio attraverso l'inferno".

"E io protesterò!". Il vescovo si era raddrizzato sulla sedia e il dolce viso gli si tese nella fiera durezza del guerriero. "La chiesa non rimarrà muta".

"Sarà congedato", lo avvertì Ernest.

"Le fornirò la prova del contrario", replicò l'altro. "Le dimostrerò che, se tutto ciò che dice è vero, la chiesa ha sbagliato per ignoranza; che tutto quanto c'è di orribile nella società industriale è dovuto all'ignoranza della classe capitalistica. Essa rimedierà al male appena riceverà il messaggio che la chiesa avrà il dovere di comunicarle".

Ernest scoppiò a ridere, una risata così brutale che mi sentii portata a prendere le difese del vescovo.

"Ricordi", dissi, "che lei vede un solo lato della medaglia. Anche se lei non ci crede capaci di bontà, sappia che c'è molto di buono in noi. Il vescovo Morehouse ha ragione. I mali dell'industria, per quanto terribili, sono dovuti all'ignoranza. Le diversità delle condizioni sociali sono troppo profonde".

"L'indiano selvaggio è meno crudele e meno implacabile della classe capitalistica", rispose lui, e in quel momento l'odiai.

"Lei non ci conosce, non siamo né crudeli né implacabili".

"Lo dimostri", disse lui, in tono di sfida.

"Come posso dimostrarlo... a lei?". Cominciavo a irritarmi.

Scosse il capo. "Non pretendo che lo dimostri a me; le chiedo di dimostrarlo a se stessa".

"So cosa pensare in proposito".

"Non sa proprio nulla", rispose lui, brutalmente.

"Andiamo, andiamo, figlioli", disse mio padre, conciliante.

"Me ne infischio..." cominciai, indignata; ma lui mi interruppe.

"Credo che lei abbia dei capitali investiti nelle filande Sierra; o che li abbia suo padre, il che è lo stesso".

"Cosa c'entra questo?" esclamai.

"Non molto", rispose lui, parlando lentamente, "solo che l'abito che indossa è macchiato di sangue. Le travi del tetto che vi ripara, gocciolano del sangue di fanciulli e di giovani validi e forti. Mi basta chiudere gli occhi per sentirlo colare goccia a goccia, intorno a me".

E accompagnando la parola con il gesto, si allungò nella poltrona e chiuse gli occhi.

Scoppiai in lacrime, per la mortificazione e la vanità ferita. Non ero mai stata trattata tanto brutalmente in vita mia. Anche il vescovo e mio padre erano a disagio e turbati. Cercarono di sviare la conversazione rivolgendola verso un argomento meno scottante, ma Ernest aprì gli occhi, mi guardò e volse altrove lo sguardo. La piega della sua bocca era severa, e il suo sguardo anche; non c'era nei suoi occhi il minimo lampo di gaiezza. Cosa stesse per dire, quale nuova crudeltà stesse per infliggermi, non l'avrei mai saputo, perché in quell'istante un uomo che passava sul marciapiede si fermò a guardarci. Era un giovane robusto, vestito poveramente, che portava sulla schiena un pesante carico di cavalletti, sedie e parafuochi di bambù e panno. Guardava la casa come se non osasse entrare per tentare di vendere la sua merce.

"Quell'uomo si chiama Jackson", disse Ernest.

"Robusto com'è," osservai seccamente, "dovrebbe lavorare, invece di fare il merciaio ambulante" (9).

"Osservi la sua manica sinistra", disse Ernest gentilmente.

Gettai uno sguardo e vidi che la manica del giovane era vuota .

"Anche da quel braccio scorre un po' del sangue che sentivo gocciolare dal vostro soffitto", continuò lui, con lo stesso tono dolce e triste. "Ha perduto il braccio nella filanda Sierra, e voi l'avete gettato sul lastrico a morire come un cavallo mutilato.

Dicendo voi, intendo il direttore e le altre persone impiegate da voi e gli altri azionisti che dirigono per voi le filande. Fu una disgrazia, dovuta allo zelo di quell'operaio per far risparmiare qualche dollaro all'azienda. Il braccio gli venne preso dal cilindro dentato della cardatrice. Avrebbe potuto lasciar passare il sassolino che aveva notato fra i denti della macchina, avrebbe spezzato una doppia fila di punte; volle invece toglierlo e il braccio gli si impigliò e fu sfracellato, dalla punta delle dita alla spalla. Era notte: nella filanda si facevano turni straordinari di lavoro. In quel trimestre fu pagato un forte dividendo. Quella notte Jackson lavorava da molte ore e i suoi muscoli avevano perduto la solita vivacità: per questo venne afferrato dalla macchina. Ha moglie e tre bambini".

"E che cosa fece la società per lui?" chiesi.

"Assolutamente niente. No, mi scusi, qualcosa ha fatto. E' riuscita a far respingere l'istanza per danni e interessi che l'operaio aveva presentato quando uscì dall'ospedale. La società ha degli avvocati abilissimi".

"Non ha detto tutto", feci con convinzione, "e forse non conoscete tutta la storia. Forse quell'uomo era un insolente".

"Insolente! Ah! Ah!". Quella sua risata era mefistofelica. "Gran dio, insolente col braccio sfracellato! Era un servitore dolce e umile, e non risulta che sia mai stato un insolente".

"Ma il tribunale", insistetti, "non avrebbe deciso in suo sfavore se non ci fosse sotto qualcos'altro".

"Il principale avvocato consulente della società è il colonnello Ingram, un uomo di legge, molto abile".

Mi guardò con aria grave per un momento, quindi continuò:

"Voglio darle un consiglio, signorina Cunnigham: fare un'inchiesta sul caso Jackson".

"Avevo già deciso di farlo", risposi, gelida.

"Benissimo", ribatté lui, allegro. "E le dirò dove potrà trovare il nostro uomo. Ma fremo al pensiero della conclusione alla quale arriverà grazie al braccio di Jackson".

E così il vescovo e io accettammo la sfida di Ernest. Poco dopo se ne andarono, insieme, lasciandomi scossa per l'ingiustizia fatta alla mia classe sociale e a me stessa. Quel giovanotto era un bruto. Lo odiavo, in quel momento, e mi consolavo al pensiero che la sua condotta era come bisognava aspettarsela da un membro della classe operaia.

NOTE:

1) A quei tempi, la distinzione fra le famiglie natie nel paese e quelle venute di fuori, era nettamente e gelosamente segnata.

2) Questo libro continuò a essere stampato clandestinamente durante i tre secoli del Tallone di Ferro. Parecchie copie delle sue diverse edizioni si trovano nella biblioteca nazionale di Ardis.

3) A quel tempo, gruppi di uomini rapaci controllavano tutti i mezzi di trasporto, per il cui uso imponevano tariffe al pubblico.

4) Queste manifestazioni erano molto diffuse in quei tempi di caos e anarchia. A volte gli operai rifiutavano di lavorare, altre volte i capitalisti rifiutavano di lasciare lavorare gli operai.

Nella violenza e nel disordine di questi dissidi, molta proprietà veniva distrutta e molte vite umane perivano. Tutto questo oggi ci sembra inconcepibile come inconcepibile ci risulterebbe l'altra abitudine di quel tempo, quella dei mariti di fracassare mobili quando litigavano con le mogli.

5) "Proletariato" - dal latino "proletarius

SFIDE

Quando gli invitati andarono via, mio padre si lasciò cadere su una sedia e s'abbandonò a una risata pantagruelica. Dalla morte di mia madre non lo avevo mai visto ridere così di cuore.

"Scommetto che il reverendo Hammerfield non s'è mai trovato in una situazione del genere in vita sua", disse fra le risa. "Il tono cortese delle dispute ecclesiastiche! Hai notato che sulle prime sembrava una pecorella, parlo di Everhard, per mutarsi subito dopo in un leone ruggente? Ha un notevole rigore intellettuale, quell'uomo; sarebbe diventato uno scienziato di prim'ordine se avesse indirizzato le sue energie in tal senso".

Non sarà necessario dire, a questo punto, che Ernest Everhard mi interessava molto: non soltanto per quanto aveva detto, e per il modo in cui l'aveva detto, ma per se stesso, come uomo. Non avevo mai incontrato uno come lui, e credo che per questo, a ventiquattro anni compiuti, non ero ancora sposata. Mi piaceva, dovetti ammetterlo, e questa mia simpatia era dovuta non alla sua intelligenza e alla sua dialettica, ma ad altro. Nonostante quei suoi muscoli e quel suo torace da pugile, mi aveva fatto l'impressione di un giovane dall'animo puro. Sentivo che sotto quell'apparenza del chiacchierone intellettuale, c'era un animo, uno spirito delicato e sensibile. Lo avvertivo, in modo che potevo attribuire soltanto al mio intuito femminile.

C'era nel suo dire tonante qualcosa che mi era andato a cuore, e mi sembrava sempre di udirlo. Desideravo udirlo ancora, vedere ancora nei suoi occhi quel lampo di gaiezza che smentiva l'impassibilità del resto del viso. E ancora altri sentimenti vaghi, indistinti, ma più profondi, si agitavano in me. Quasi lo amavo già, sebbene sia sicura che, se non lo avessi più rivisto, quel vago sentimento si sarebbe spento e, facilmente, avrei finito col dimenticarlo.

Ma non era nel mio destino non rivederlo più: il nuovo interesse che mio padre aveva preso a nutrire per la sociologia, e i pranzi che dava regolarmente, non lo avrebbero permesso. Mio padre non era un sociologo. Il suo matrimonio con mia madre era stato felice, e felice lo avevano reso le sue ricerche di fisica; ma dopo la morte di mia madre quelle ricerche non erano più riuscite a colmare l'orribile vuoto. Si era occupato di filosofia, con poco interesse agli inizi, poi con sempre maggiore impegno, finendo con l'occuparsi di economia politica e scienze sociali. Possedeva un vivo sentimento della giustizia, e così non tardò ad accendersi di passione per la riparazione dei torti. Dal canto mio, notavo con somma gioia questi segni di rinascente interesse per la vita, pur non immaginando quale sarebbe stato il risultato. Con l'entusiasmo di un ragazzo, s'immerse così in nuove ricerche, senza neppure chiedersi dove l'avrebbero portato.

Abituato da sempre al lavoro di laboratorio, aveva dunque trasformato la sala da pranzo in un laboratorio di sociologia: vi si trovava riunita gente di ogni tipo e condizione: scienziati, uomini politici, banchieri, commercianti, professori, sindacalisti, socialisti e anarchici. Lui li sollecitava alla discussione e analizzava le loro idee sulla vita e sulla società.

Aveva conosciuto Ernest poco tempo prima della "serata dei predicatori", e dopo che gli ospiti furono andati via seppi come l'aveva conosciuto. Una sera, per strada, si era fermato ad ascoltare un uomo che, in piedi su una cassetta di legno, parlava a un gruppo di operai. Era Ernest. Ma non era un oratore da strapazzo. Era molto apprezzato dalla direzione del partito socialista, considerato uno dei dirigenti e riconosciuto come tale dai dottrinari del socialismo. Aveva il dono di presentare in forma semplice e chiara anche i problemi ardui, era un educatore nato e non credeva di avvilirsi salendo su una cassetta di legno per spiegare l'economia politica ai lavoratori.

Mio padre s'era dunque fermato ad ascoltarlo ed era rimasto interessato. Aveva poi avvicinato l'oratore, s'era presentato e lo aveva invitato al pranzo dei reverendi. E solo dopo quel pranzo mi rivelò il poco che era riuscito a sapere. Era figlio di operai, sebbene discendesse da un'antica famiglia stabilitasi da più di duecento anni in America (1). A dieci anni aveva cominciato a lavorare in fabbrica e in seguito aveva imparato il mestiere di maniscalco. Era un autodidatta, aveva studiato il francese e il tedesco, e a quel tempo si guadagnava modestamente la vita traducendo opere scientifiche e filosofiche per una traballante casa editrice socialista di Chicago. Arrotondava poi il guadagno con i diritti ricavati dalla vendita, ristretta, delle proprie opere di economia e filosofia.

Questo appresi su di lui quella sera prima di andare a letto, dove stetti a lungo sveglia ascoltando ancora, nel ricordo, il suono della sua voce. Mi spaventai dei miei stessi pensieri. Somigliava così poco agli uomini della mia classe! Sembrava così estraneo, così forte! La sua padronanza di sé mi piaceva e insieme mi spaventava, e la mia fantasia galoppava tanto che mi sorpresi a considerarlo come amante e come marito. Avevo sempre sentito dire che la forza degli uomini è un'attrattiva irresistibile per le donne; ma Ernest era troppo forte. "No, no!" esclamai, "è impossibile, è assurdo!". E il giorno dopo, svegliandomi, provai il desiderio fortissimo di rivederlo, di assistere alla sua vittoria in una nuova discussione, di vibrare ancora al suono bellissimo della sua voce, di ammirarlo nella sua sicurezza e nella sua forza, quando spezzava la loro albagia e distoglieva il loro pensiero dal solito circolo vizioso. Che importavano le sue smargiassate? Come lui stesso aveva detto, "funzionavano", erano efficaci. Inoltre, erano belle a sentirsi, eccitanti come l'inizio di una battaglia.

Passarono parecchi giorni durante i quali lessi i libri di Ernest prestatimi da mio padre. Scritta, la sua parola era come quella parlata, chiara e convincente. La sua semplicità assoluta ti convinceva anche se il tuo dubbio continuava. Aveva il dono della lucidità, di esporre in maniera perfetta. E tuttavia, nonostante il suo stile, molte cose non mi piacevano. Dava troppa importanza a ciò che chiamava la lotta di classe, all'antagonismo fra lavoro e capitale, al conflitto degli interessi.

Mio padre, compiaciuto, mi riferì il giudizio del dottor Hammerfield su Ernest: "Un botolo insolente reso borioso da poca e inadeguata preparazione". Inoltre, il dottor Hammerfield si rifiutava di rivederlo.

Il vescovo Morehouse, invece, era rimasto molto colpito, ed era ansioso di incontrarlo di nuovo. "Un giovane forte", aveva dichiarato, "e vivace, molto vivace. Ma troppo sicuro di sé, troppo sicuro!".

Ernest ritornò un pomeriggio, in compagnia di mio padre. Il vescovo era già arrivato e stavamo prendendo il tè sulla veranda.

La prolungata presenza di Ernest a Berkeley, tra l'altro, era dovuta al fatto che seguiva dei corsi speciali di biologia all'università; in più, a quel tempo lavorava intensamente a una nuova opera intitolata: "Filosofia e Rivoluzione" (2).

Quando entrò, improvvisamente la veranda parve troppo piccola. Non perché lui fosse molto alto (era alto un metro e settantadue), ma perché sembrava irradiare un'atmosfera di grandezza. Nel salutarmi, tradì una lieve esitazione che contrastava stranamente con il suo sguardo ardito e la sua stretta di mano ferma e sicura.

I suoi occhi non erano meno sicuri, ma, questa volta, sembravano interrogare, mentre mi guardavano, come il primo giorno, indugiando un po' troppo.

"Ho letto il suo libro: 'Filosofia della classe lavoratrice'", dissi, e scorsi nei suoi occhi un lampo di compiacimento.

"Naturalmente", rispose, "avrà tenuto conto del pubblico al quale è rivolto".

"Sì, e appunto per questo non sono d'accordo con lei".

"Neppure io", disse il vescovo Morehouse, "sono d'accordo con lei".

Ernest scrollò le spalle con aria rassegnata, e accettò una tazza di tè.

Il vescovo mi cedette la parola con un inchino.

"Lei fomenta l'odio di classe", cominciai. "E a me pare un errore, un delitto, fare appello a tutto ciò che vi è di limitato e brutale nella classe operaia. L'odio di classe è anti-sociale".

"Proclamo la mia innocenza", rispose lui. "Non c'è odio di classe né nel testo né nello spirito di nessuna mia opera".

"Oh!" esclamai con aria di rimprovero. Presi il libro e lo aprii.

Lui sorseggiava il tè e mi sorrideva, mentre io sfogliavo le pagine.

"Pagina centotrentadue", dissi, e lessi ad alta voce: "'Pertanto, nell'attuale stadio dello sviluppo sociale, tra i datori di lavoro e i salariati esiste lotta sociale'!".

Lo guardai con aria di trionfo.

"Ma non vi si parla di odio di classe", rispose lui, sorridendo.

"Ma parla di 'lotta di classe'".

"Non sono certo la stessa cosa. Mi creda, noi non fomentiamo l'odio. Sosteniamo soltanto che la lotta di classe è una legge dell'evoluzione sociale. Non ne siamo responsabili. Non è una nostra invenzione. Ci limitiamo a spiegarla, come Newton spiegava la gravitazione. Noi esaminiamo la natura del conflitto d'interessi che provoca la lotta di classe".

"Ma non dovrebbe esserci nessun conflitto d'interessi!" esclamai.

"Sono perfettamente d'accordo con lei", rispose. "E noi socialisti tendiamo appunto all'abolizione di questo conflitto di interessi.