I Palestinesi, un popolo di troppo – Intervista a Jeff Halper (prima parte)

Scritto da Lorenzo Galbiati

giovedì 17 settembre 2009

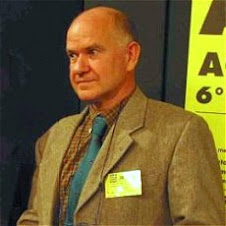

Jeff Halper, ebreo israeliano di origine statunitense (è nato nel Minnesota

nel 1946), è urbanista e antropologo, e insegna all’Università Ben Gurion

del Negev. In Israele ha fondato nel 1997 l’ICAHD, Israeli Committee Against

House Demolitions (www.icahd.org), associazione di persone che per vie

legali e con la disobbedienza civile si oppongono alla demolizione delle

case palestinesi, e che forniscono supporto economico e materiale per la

loro ricostruzione. Per questa attività, e per il suo attivismo pacifista,

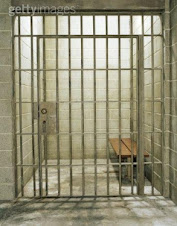

Halper è stato arrestato dal governo israeliano una decina di volte, ed è

ora considerato uno dei più autorevoli attivisti israeliani per la pace e i

diritti civili. In questi giorni Halper è in Italia per un giro di

conferenze e per promuovere il suo libro Ostacoli alla pace (Edizioni “Una

città”). Il programma delle sue conferenze è consultabile su:

www.unacitta.it . Oltre alle sue attività accademiche e per l’ICAHD, Halper

scrive libri ed è un conferenziere internazionale. Nel 2006 è stato

candidato al Premio Nobel per la Pace dall’ American Friends Service

Committe. Nell’agosto del 2008 Halper ha partecipato alla spedizione per

Gaza del Free Gaza Movement: la spedizione era costituita da un gruppo

internazionale di attivisti dei diritti umani, tra i quali l’italiano

Vittorio Arrigoni, e ha raggiunto Gaza a bordo di un peschereccio partito da

Cipro, rompendo così per la prima volta l’embargo marittimo imposto da

Israele alla Striscia di Gaza.

Tu sei un cittadino dello “stato ebraico” di Israele, uno stato fortemente

voluto nel Novecento dal movimento sionista e ottenuto dopo 50 anni di

grande emigrazione degli ebrei europei nel 1948, sulla spinta della fine

della Seconda guerra mondiale e del terribile crimine della Shoah. Che cos’è

per te oggi, concretamente, il sionismo?

«Il sionismo fu un movimento nazionale che ebbe un senso in un determinato

tempo e luogo. Mentre i popoli d’Europa cercavano un’identità come nazioni

rivendicando i loro diritti all’autodeterminazione, allo stesso modo si

comportavano gli ebrei, considerati all’epoca dalle nazioni d’Europa stesse

un popolo separato. Tuttavia, due problemi trasformarono il sionismo in un

movimento coloniale che oggi non può più essere sostenuto. Innanzitutto, il

sionismo adottò una forma di nazionalismo tribale, influenzato dal

pan-slavismo russo e dal pan-germanismo del centro Europa, culture dominanti

nei territori dove la maggior parte degli ebrei vivevano in Europa,

rivendicando la terra d’Israele fra il Mediterraneo e il fiume Giordano come

fosse un diritto esclusivamente ebraico. Questo creò i presupposti per un

inevitabile conflitto con i popoli indigeni, quelli della comunità araba

palestinese, che ovviamente rivendicavano un proprio Paese dopo la partenza

dei britannici. Se il sionismo avesse riconosciuto l’esistenza di un altro

popolo nel territorio, “alloggiare” tutti in una sorta di stato bi-nazionale

sarebbe stato ancora possibile. Ma pretendere la proprietà esclusiva,

pretesa che anche oggi sussiste dai sionisti e da Israele, rende non

fattibile uno stato “ebraico”. Il secondo problema fu che il paese non era

disabitato. Una proprietà esclusiva del territorio avrebbe potuto funzionare

se fosse stato completamente privo di abitanti. Ma visto che la popolazione

palestinese esisteva ed era in effetti in maggioranza, cosa che sta

avvenendo anche oggi, una realtà bi-nazionale esisteva già allora e doveva

essere gestita come tale».

* * *

Molti anni fa tu ti sei trasferito dagli USA in Israele: è stata una scelta

dovuta a motivi contingenti, personali, o spinta da una motivazione

ideologica?

«Sono cresciuto negli Stati Uniti negli anni ’60. Sono sempre stato

coinvolto nelle attività politiche della sinistra (o perlomeno la nuova

sinistra): i movimenti per i diritti civili di Martin Luther King, il

movimento contro la guerra in Vietnam ecc. Dunque, dopo il 1967 sono

diventato critico dell’occupazione d’Israele (Israele non fu mai un

argomento politico di grande rilievo prima di quel momento). Ma gli anni ‘60

furono anche un periodo in cui molti di noi cittadini americani bianchi di

classe media rifiutavamo il materialismo americano e la conseguente

superficialità della sua cultura, cercando significati più profondi

attraverso la ricerca delle nostre radici etniche. Man mano che divenivo più

distaccato dalla cultura americana, la mia identità di ebreo diventò

centrale – ma in senso culturale e viscerale, non religioso. Ho viaggiato

attraverso Israele nel 1966, mentre ero in transito per andare ad effettuare

delle ricerche in Etiopia, e il paese mi “parlò”. Provai un senso di

appartenenza che risultò soddisfacente alla mia ricerca di un’identità, pur

restando conscio a livello politico dell’occupazione, a cui mi opponevo.

Quando mi sono trasferito in Israele nel 1973, mi sono immediatamente unito

ai movimenti pacifisti di sinistra. Le mie vedute negli anni sono cambiate

coi tempi e le circostanze. Ormai non sono più un sostenitore della

soluzione dei due stati, visto che non ritengo che Israele sia realizzabile

come stato “ebraico”, sostenendo al contrario la soluzione dello stato

bi-nazionale. Però credo ancora che gli ebrei abbiano legittimamente diritto

a un posto in Israele/Palestina, anche come entità nazionale. Non siamo

stranieri in questa terra e non accetto la nozione che il sionismo sia

semplicemente un movimento coloniale europeo (sebbene si sia effettivamente

comportato come tale)».

* * *

In Europa, e segnatamente in Italia, sta passando l’equazione antisionismo

uguale antisemitismo; infatti, il nostro presidente Napolitano durante la

Giornata della Memoria del 2007 ha detto che va combattuta ogni forma di

antisemitismo, anche quando si traveste da antisionismo, e qualche mese fa,

il presidente della Camera Fini ha detto in tivù, di fronte all’accondiscendente

presidente della comunità ebraica romana Riccardo Pacifici, che oggi l’antisionismo

è la nuova forma che ha assunto l’antisemitismo. Come spieghi questo

fenomeno? Che significato ha a livello politico internazionale?

«Questo è il risultato di una campagna martellante da parte del governo

israeliano per mettere a tacere qualsiasi critica contro Israele o le sue

politiche. Diversi anni fa, in una riunione di strategia tenutasi al

ministero degli affari esteri, un “nuovo antisemitismo” fu inventato, che

sfruttava in modo conscio e deliberato l’antisemitismo per fini di pubbliche

relazioni israeliane. Il “nuovo antisemitismo” affermava che ogni critica

mossa contro Israele era anche antisemita. Tutto ciò non è solo falso e

disonesto da un punto di vista politico, ma pericoloso per tutti gli ebrei

del mondo. L’antisemitismo è effettivamente un problema che andrebbe

combattuto assieme ad altre forme di razzismo. Definirlo solo in termini

israeliani lascia altri ebrei della diaspora senza protezione. E’ quindi

considerato accettabile essere antisemiti, vedi Fini e gli evangelisti

americani come Pat Robertson, ad esempio, purché si è “pro-Israele”. Loro lo

sono per vari motivi (principalmente perché Israele si è allineata con

elementi destrorsi e fascisti ovunque nel mondo). Ma se sei critico di

Israele come Paese, ed abbiamo tutti il diritto di esserlo, non sei

antisemita però vieni condannato e zittito secondo la dottrina del “nuovo

antisemitismo”. E’ conveniente per Israele ma pericoloso sia per gli ebrei

della diaspora che per chiunque si batta a favore dei diritti umani e contro

il razzismo».

* * *

In Israele hai fondato l’Icahd, l’Israeli Committee Against House

Demolitions, con il quale ti sei opposto, anche fisicamente, alla

demolizione di molte case palestinesi, finendo più volte in carcere per

questo. Come giudichi le politiche israeliane per l’assegnazione della terra

e per i permessi edilizi? Credi si possa parlare di apartheid?

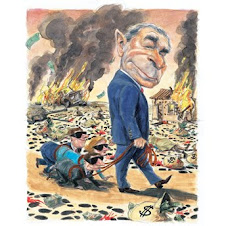

«I governi israeliani più recenti hanno tentato di istituzionalizzare un

sistema di apartheid, basato su un “Bantustan” palestinese, prendendo a

modello ciò che fu creato nell’era dell’apartheid in Sud Africa. Quest’ultima

creò dieci territori non-autosufficienti, per la maggioranza abitati da

neri, ricoprenti solo l’11% del territorio nazionale, in modo da dare al Sud

Africa una manovalanza a buon mercato e contemporaneamente liberandola della

sua popolazione nera, rendendo quindi possibile il dominio europeo

“democratico”. Questo è esattamente ciò che intenderebbe fare Israele – il

proprio “Bantustan” palestinese comprenderebbe solo il 15% del territorio

della Palestina storica. In effetti, dai tempi di Barak come primo ministro,

Israele ha proprio adottato il linguaggio dell’apartheid. Quindi il termine

usato per definire la politica di Israele nei confronti dei palestinesi è

hafrada, che in ebraico significa “separazione”, esattamente come lo fu in

Afrikaans. Apartheid non è né uno slogan, né un sistema esclusivo del Sud

Africa. La parola, come viene usata qui, descrive esattamente un regime che

può aver avuto origine in Sud Africa, ma che può essere importato e adattato

alla situazione locale. Alla sua radice, l’apartheid può essere definita

avente due elementi: prima di tutto, una popolazione che viene separata

dalle altre (il nome ufficiale del muro è “Barriera di Separazione”), poi la

creazione di un regime che la domina definitivamente e istituzionalmente.

Separazione e dominio: esattamente la concezione di Barak, Sharon e

eventualmente, Olmert e Livni, per rinchiudere i palestinesi in cantoni

poveri e non autosufficienti. La versione israeliana dell’apartheid è

tuttavia persino peggiore di quella sudafricana. In Sud Africa i Bantustans

erano concepiti come riserve di manodopera nera a buon mercato in un’economia

sudafricana bianca. Nella versione israeliana i lavoratori palestinesi sono

persino esclusi dall’economia israeliana, e non hanno nemmeno un’economia

autosufficiente propria. Il motivo è che Israele ha scoperto una manodopera

a buon mercato tutta sua: all’incirca 300.000 lavoratori stranieri

provenienti da Cina, Filippine, Thailandia, Romania e Africa occidentale, la

pre-esistente popolazione araba in Israele, Mizrahi, etiope, russa e est

europea. Israele può quindi permettersi di rinchiuderli là dentro persino

mentre gli vengono negate una propria economia e legami liberi con i paesi

arabi circostanti. Da ogni punto di vista, storicamente, culturalmente,

politicamente ed economicamente, i palestinesi sono stati definiti un’umanità

di troppo, superflua. Non gli resta che fare da popolazione di “stoccaggio”,

condizione che la preoccupata comunità internazionale sembra continuare a

permettere a Israele di attuare. Tutto ciò porta oltre l’apartheid, a quello

che può essere definito lo “stoccaggio” dei palestinesi, una della

popolazioni mondiali “di troppo”, assieme ai poveri del mondo intero, i

detenuti, gli immigrati clandestini, i dissidenti politici e milioni di

altri emarginati. “Stoccaggio” rappresenta il migliore, e anche il più

triste dei termini per definire ciò che Israele sta creando per i

palestinesi nei territori occupati. Siccome lo “stoccaggio” è un fenomeno

globale e Israele è stato pioniere nel creare un modello di questo metodo,

ciò che sta accadendo ai palestinesi dovrebbe essere affare di tutti.

Potrebbe costituire una forma di crimine contro l’umanità completamente

nuovo, e come tale essere soggetto a una giurisdizione universale delle

corti del mondo come qualsiasi altra palese violazione dei diritti umani. In

questo senso l’“occupazione” di Israele ha implicazioni che vanno ben oltre

un conflitto locale fra due popoli. Se Israele può confezionare e esportare

la sua articolata “matrice di controllo”, un sistema di repressione

permanente che unisce una amministrazione kafkiana, leggi e pianificazioni

con forme di controllo palesemente coercitive contro una precisa popolazione

mantenuta entro i limiti di comunità murate con metodi ostili (insediamenti

in questo caso), mura e ostacoli di vario tipo contro qualsiasi libero

spostamento, allora, in questo caso, come scrive lucidamente Naomi Klein nel

suo libro The Shock Doctrine, altri paesi guarderanno ad Israele/Palestina

osservando che : “Un lato sembra Israele; l’altro lato sembra Gaza”. In

altre parole, una Palestina Globale».

* * *

Ti abbiamo visto in alcuni filmati descrivere la situazione di Gerusalemme

est, spiegare quante e quali case palestinesi sono state distrutte: che cosa

sta succedendo a Gerusalemme est? Si può parlare di pulizia etnica per

Gerusalemme est, come fa Ilan Pappé?

«Concordo con Pappé nell’affermare che la pulizia etnica non stia avvenendo

solo nella Gerusalemme est, ma anche nel resto dei territori occupati e in

tutto Israele stesso. L’anno scorso il governo israeliano ha distrutto tre

volte più case dentro Israele – appartenenti a cittadini israeliani che

naturalmente, erano tutti palestinesi o beduini – rispetto al numero che ha

distrutto nei territori occupati. L’ICAHD ha come scopo quello di resistere

all’occupazione opponendosi alla politica di Israele di demolire le case dei

palestinesi. Dal 1967 Israele ha distrutto più di 24 000 case palestinesi –

praticamente tutte senza motivo o giustificazioni legate alla “sicurezza”,

oltre ad aver dato decine di migliaia di ordini di demolizione, che possono

essere messi in atto in qualsiasi momento».

* * *

Israele negli ultimi 4 anni ha sostenuto due guerre di invasione

sanguinarie, quelle contro il Libano e la Striscia di Gaza. Ha ricevuto da

molte parti accuse di crimini di guerra, sia per il tipo di armi che ha

usato sia per la volontà deliberata di colpire la popolazione e le strutture

civili, impedendo in molti casi i soccorsi medici. Come spieghi l’apparente

consenso di una grande maggioranza di cittadini israeliani nei confronti di

queste guerre? Come spieghi l’adesione a queste soluzioni politiche da parte

di intellettuali considerati “pacifisti” come Grossmann e Oz?

«In Israele, la popolazione ebraica è ben poco interessata sia all’occupazione

che al più universale principio della pace. Sono entrambi non-argomenti in

Israele (non credo che siano stati menzionati una sola volta durante la

passata campagna elettorale). Gli ebrei israeliani stanno attualmente

vivendo una vita piacevole e sicura, e Barak e gli altri leader sono

riusciti a convincere la gente che non esiste soluzione politica, che agli

arabi non interessa la pace (siamo bravissimi a dare la colpa ad altri per

evitare le nostre responsabilità di grande potenza colonizzatrice degli

ultimi 42 anni!). Finché tutto sarà tranquillo e l’economia andrà bene,

nessuno vuole sapere nulla degli “arabi”. Credo che dobbiamo rinunciare a

sperare di vedere il pubblico israeliano come elemento attivo del

cambiamento verso la pace. La maggior parte degli israeliani non si

intrometterebbero in una soluzione imposta se la comunità internazionale

dovesse insistere nell’imporne una, ma non farebbero alcun passo

significativo da soli in quella direzione. Alla stessa maniera dei bianchi

in Sud Africa, che accettarono e in alcuni casi dettero il benvenuto alla

fine dell’apartheid, e che al tempo stesso non sarebbero mai insorti contro

di essa. Invece per quel che riguarda gli “intellettuali”, anche loro non

vedono. E’ la dimostrazione che si può essere estremamente sensibili,

intelligenti, ricettivi come Amos Oz e alcuni dei nostri professori, che

tuttavia rimangono al sicuro nella loro “nicchia”».

* * *

Tu da qualche anno sostieni che non è più praticabile sul campo la soluzione

due nazioni due stati, poichè Israele ha ormai occupato con il Muro, le

colonie e le strade gran parte della West Bank. Sostieni quindi la soluzione

di uno stato laico binazionale. Oggi, dopo la carneficina di Gaza, e dopo le

elezioni israeliane, è ancora immaginabile questa soluzione?

«Noi dell’ICAHD crediamo che la soluzione dei due stati sia irrealizzabile –

a meno che si accetti una soluzione da apartheid, un mini-stato palestinese

sovrano solo a metà sul 15% del territorio palestinese storico, spezzettato

in ciò che Sharon chiama quattro o cinque “cantoni”. Non li vediamo né come

fattibili né giusti o pratici, sebbene Israele li veda come una soluzione e

stia spingendo in questa direzione al processo di Annapolis. Per noi la

questione non è solo di creare uno stato palestinese, ma uno stato

autosufficiente. Non solo questo minuscolo stato palestinese dovrà

sopportare il ritorno dei rifugiati, ma un 60% di palestinesi sotto l’età di

18. Se emerge uno stato che non ha alcuna possibilità di offrire un futuro

ai suoi giovani, una economia autosufficiente che può svilupparsi, rimane

semplicemente uno stato-prigione, un super-Bantustan. Credo che se non si

materializzerà la soluzione dei due stati, e la soluzione per uno stato

bi-nazionale (che io preferisco) verrà effettivamente impedita da Israele e

la comunità internazionale, allora preferirei una confederazione economica

medio orientale che comprenda Israele, Palestina, Giordania, Siria e Libano,

nella quale tutti i residenti della confederazione abbiano la libertà di

vivere e lavorare all’interno della stessa. Israele/Palestina è

semplicemente un territorio troppo piccolo per poterci infilare tutte le

soluzioni necessarie – la sicurezza, lo sviluppo economico, l’acqua, i

rifugiati. E alla fine, quanto sarà grande lo stato palestinese sarà

importante solo se verrà concepito come un’entità indipendente,

economicamente autonoma. Se ai palestinesi sarà concessa la sovranità anche

solo di un piccolo stato, più ristretto rispetto ai confini del ‘67, ma

comunque avente l’intera confederazione per sviluppare la propria autonomia

economica, credo che questo potrebbe rivelarsi lo scenario migliore. Ma

questa è una proposta ambiziosa e campata in aria per il momento, e resta

finora senza sostenitori (sebbene Sarkozy stia anche pensando in termini

regionali). Quando si vedrà che la soluzione dei due stati è fallita, credo

che allora la gente inizierà a cercare una nuova soluzione. E credo proprio

che allora l’idea della confederazione risulterà sensata».

* * *

Credi che esistano forze politiche parlamentari, in Israele, in grado di

sostenere un accordo autentico con i Palestinesi, in vista di una pace e

della creazione di uno stato palestinese?

«L’unico ostacolo a un’autentica soluzione dei due stati (cioè uno stato

palestinese disteso su tutti i territori occupati, con pochissime modifiche

agli attuali confini) è nella volontà di Israele di permettere che avvenga.

Giudicando dai fatti che si vedono sul terreno, la costruzione di nuovi

insediamenti in particolare, nessun governo israeliano, né di destra né

tanto meno di sinistra o centro, ha mai veramente considerato la soluzione

dello stato palestinese come fattibile. Per rendere le cose ancora più

difficili, se un simile governo dovesse mai emergere (e non ve n’è uno in

vista), non avrebbe alcun mandato, alcuna autorità per evacuare gli

insediamenti e “rinunciare” ai Territori Occupati Palestinesi considerato l’estrema

frammentazione del sistema politico israeliano. Semplicemente, fra i partiti

politici non vi è alcuna unità d’intenti per concordare veramente una

soluzione di pace e di due stati. Ecco perché, se la comunità internazionale

dovesse forzare Israele a ritirarsi per una vera pace, il pubblico

israeliano la sosterrebbe. Israele non è destrorso quanto la gente immagina.

Ho quindi una formula per la pace: Obama, l’ONU o la comunità internazionale

dovranno dire a Israele: 1) Vi amiamo (gli israeliani se lo devono sentir

dire); 2) Garantiremo la vostra sicurezza (QUESTA è la preoccupazione

maggiore del pubblico israeliano); 3) ora che è finita l’occupazione, sarete

fuori da ogni centimetro cubo dei Territori Occupati Palestinesi entro i

prossimi 2-3-4 anni (e noi, la comunità internazionale, pagheremo per il

dislocamento). Credo che ci sarebbe gente a ballare per le strade di Tel

Aviv se tutto ciò avvenisse. Questo è esattamente ciò che vorrebbero gli

israeliani, ma non possono sperarci, visto il nostro sistema politico. E’

altamente improbabile che ciò avvenga».

* * *

Che giudizio dai all’azione politica dei dirigenti palestinesi di Fatah ed

Hamas dalla morte di Arafat a tutt’oggi?

«Ovviamente l’andamento della leadership palestinese è altamente

problematico. Dobbiamo ricordare, tuttavia, che negli ultimi 40 anni Israele

ha sostenuto una sistematica campagna di omicidi, esili e incarcerazioni dei

capi di governo palestinesi, quindi la leadership attuale è mutilata (si

potrebbe essere ingenerosi e, alla luce delle campagne condotte dall’autorità

palestinese contro la sua stessa gente, affermare che l’attuale leadership

di Fatah sia ancora viva e funzionante perché Israele sa bene chi deve

eliminare e chi risparmiare). Una delle mie maggiori critiche rivolte all’attuale

leadership di Fatah riguarda la sua inefficacia nel veicolare la causa

palestinese all’estero. Nonostante un cambiamento dell’opinione pubblica

ormai più a favore dei palestinesi, soprattutto dopo l’invasione di Gaza, la

leadership non ha saputo sfruttare il momento propizio per inviare i propri

portavoce presso le popolazioni ed i governi del mondo (in effetti, nell’ultimo

anno, incluso il cruciale periodo della transizione verso l’amministrazione

Obama, non vi è stato un solo rappresentante palestinese a Washington – e i

rappresentanti palestinesi all’estero, con qualche rara eccezione, sono

generalmente inefficaci). Al contrario di Israele, pare che la leadership

palestinese si sia quasi ritirata dal gioco politico. In questo vuoto

lasciato da Fatah, Hamas è giunto sulla scena come il “salvatore”, la

forza/partito/leadership che resisterà ad Israele, resisterà alla

“soluzione” dell’apartheid, manterrà l’integrità palestinese e combatterà

la corruzione. Mentre la sua ideologia religiosa ed il suo programma

dovrebbero essere considerati inaccettabili per qualsiasi persona

minimamente progressista, si dovrebbe perlomeno ammirare la resistenza di

Hamas e ammettere che stia effettivamente controbilanciando ciò che è stata

percepita come la collaborazione di Fatah con Israele».

* * *

Credi che se la classe politica palestinese usasse dei metodi di lotta

nonviolenta, quali il digiuno pubblico, e se convincesse la popolazione

palestinese israeliana o che lavora in Israele a forme di sciopero

generalizzato potrebbe ottenere dei risultati concreti?

«I metodi non-violenti sarebbero potuti essere efficaci. Se la leadership

palestinese fosse più portata alla strategia, potrebbe usare a proprio

vantaggio metodi non-violenti, come il movimento BDS (Boicottaggio –

Disinvestimento - Sanzioni) e altre campagne analoghe con gruppi di

pressione efficaci. Ma non lo fanno».

_______________________

(traduzione di Daniela Filippin)

_______________________

http://www.nazioneindiana.com/

Iscriviti a:

Commenti sul post (Atom)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Nessun commento:

Posta un commento