Capitolo 2

SFIDE

Quando gli invitati andarono via, mio padre si lasciò cadere su una sedia e s'abbandonò a una risata pantagruelica. Dalla morte di mia madre non lo avevo mai visto ridere così di cuore.

"Scommetto che il reverendo Hammerfield non s'è mai trovato in una situazione del genere in vita sua", disse fra le risa. "Il tono cortese delle dispute ecclesiastiche! Hai notato che sulle prime sembrava una pecorella, parlo di Everhard, per mutarsi subito dopo in un leone ruggente? Ha un notevole rigore intellettuale, quell'uomo; sarebbe diventato uno scienziato di prim'ordine se avesse indirizzato le sue energie in tal senso".

Non sarà necessario dire, a questo punto, che Ernest Everhard mi interessava molto: non soltanto per quanto aveva detto, e per il modo in cui l'aveva detto, ma per se stesso, come uomo. Non avevo mai incontrato uno come lui, e credo che per questo, a ventiquattro anni compiuti, non ero ancora sposata. Mi piaceva, dovetti ammetterlo, e questa mia simpatia era dovuta non alla sua intelligenza e alla sua dialettica, ma ad altro. Nonostante quei suoi muscoli e quel suo torace da pugile, mi aveva fatto l'impressione di un giovane dall'animo puro. Sentivo che sotto quell'apparenza del chiacchierone intellettuale, c'era un animo, uno spirito delicato e sensibile. Lo avvertivo, in modo che potevo attribuire soltanto al mio intuito femminile.

C'era nel suo dire tonante qualcosa che mi era andato a cuore, e mi sembrava sempre di udirlo. Desideravo udirlo ancora, vedere ancora nei suoi occhi quel lampo di gaiezza che smentiva l'impassibilità del resto del viso. E ancora altri sentimenti vaghi, indistinti, ma più profondi, si agitavano in me. Quasi lo amavo già, sebbene sia sicura che, se non lo avessi più rivisto, quel vago sentimento si sarebbe spento e, facilmente, avrei finito col dimenticarlo.

Ma non era nel mio destino non rivederlo più: il nuovo interesse che mio padre aveva preso a nutrire per la sociologia, e i pranzi che dava regolarmente, non lo avrebbero permesso. Mio padre non era un sociologo. Il suo matrimonio con mia madre era stato felice, e felice lo avevano reso le sue ricerche di fisica; ma dopo la morte di mia madre quelle ricerche non erano più riuscite a colmare l'orribile vuoto. Si era occupato di filosofia, con poco interesse agli inizi, poi con sempre maggiore impegno, finendo con l'occuparsi di economia politica e scienze sociali. Possedeva un vivo sentimento della giustizia, e così non tardò ad accendersi di passione per la riparazione dei torti. Dal canto mio, notavo con somma gioia questi segni di rinascente interesse per la vita, pur non immaginando quale sarebbe stato il risultato. Con l'entusiasmo di un ragazzo, s'immerse così in nuove ricerche, senza neppure chiedersi dove l'avrebbero portato.

Abituato da sempre al lavoro di laboratorio, aveva dunque trasformato la sala da pranzo in un laboratorio di sociologia: vi si trovava riunita gente di ogni tipo e condizione: scienziati, uomini politici, banchieri, commercianti, professori, sindacalisti, socialisti e anarchici. Lui li sollecitava alla discussione e analizzava le loro idee sulla vita e sulla società.

Aveva conosciuto Ernest poco tempo prima della "serata dei predicatori", e dopo che gli ospiti furono andati via seppi come l'aveva conosciuto. Una sera, per strada, si era fermato ad ascoltare un uomo che, in piedi su una cassetta di legno, parlava a un gruppo di operai. Era Ernest. Ma non era un oratore da strapazzo. Era molto apprezzato dalla direzione del partito socialista, considerato uno dei dirigenti e riconosciuto come tale dai dottrinari del socialismo. Aveva il dono di presentare in forma semplice e chiara anche i problemi ardui, era un educatore nato e non credeva di avvilirsi salendo su una cassetta di legno per spiegare l'economia politica ai lavoratori.

Mio padre s'era dunque fermato ad ascoltarlo ed era rimasto interessato. Aveva poi avvicinato l'oratore, s'era presentato e lo aveva invitato al pranzo dei reverendi. E solo dopo quel pranzo mi rivelò il poco che era riuscito a sapere. Era figlio di operai, sebbene discendesse da un'antica famiglia stabilitasi da più di duecento anni in America (1). A dieci anni aveva cominciato a lavorare in fabbrica e in seguito aveva imparato il mestiere di maniscalco. Era un autodidatta, aveva studiato il francese e il tedesco, e a quel tempo si guadagnava modestamente la vita traducendo opere scientifiche e filosofiche per una traballante casa editrice socialista di Chicago. Arrotondava poi il guadagno con i diritti ricavati dalla vendita, ristretta, delle proprie opere di economia e filosofia.

Questo appresi su di lui quella sera prima di andare a letto, dove stetti a lungo sveglia ascoltando ancora, nel ricordo, il suono della sua voce. Mi spaventai dei miei stessi pensieri. Somigliava così poco agli uomini della mia classe! Sembrava così estraneo, così forte! La sua padronanza di sé mi piaceva e insieme mi spaventava, e la mia fantasia galoppava tanto che mi sorpresi a considerarlo come amante e come marito. Avevo sempre sentito dire che la forza degli uomini è un'attrattiva irresistibile per le donne; ma Ernest era troppo forte. "No, no!" esclamai, "è impossibile, è assurdo!". E il giorno dopo, svegliandomi, provai il desiderio fortissimo di rivederlo, di assistere alla sua vittoria in una nuova discussione, di vibrare ancora al suono bellissimo della sua voce, di ammirarlo nella sua sicurezza e nella sua forza, quando spezzava la loro albagia e distoglieva il loro pensiero dal solito circolo vizioso. Che importavano le sue smargiassate? Come lui stesso aveva detto, "funzionavano", erano efficaci. Inoltre, erano belle a sentirsi, eccitanti come l'inizio di una battaglia.

Passarono parecchi giorni durante i quali lessi i libri di Ernest prestatimi da mio padre. Scritta, la sua parola era come quella parlata, chiara e convincente. La sua semplicità assoluta ti convinceva anche se il tuo dubbio continuava. Aveva il dono della lucidità, di esporre in maniera perfetta. E tuttavia, nonostante il suo stile, molte cose non mi piacevano. Dava troppa importanza a ciò che chiamava la lotta di classe, all'antagonismo fra lavoro e capitale, al conflitto degli interessi.

Mio padre, compiaciuto, mi riferì il giudizio del dottor Hammerfield su Ernest: "Un botolo insolente reso borioso da poca e inadeguata preparazione". Inoltre, il dottor Hammerfield si rifiutava di rivederlo.

Il vescovo Morehouse, invece, era rimasto molto colpito, ed era ansioso di incontrarlo di nuovo. "Un giovane forte", aveva dichiarato, "e vivace, molto vivace. Ma troppo sicuro di sé, troppo sicuro!".

Ernest ritornò un pomeriggio, in compagnia di mio padre. Il vescovo era già arrivato e stavamo prendendo il tè sulla veranda.

La prolungata presenza di Ernest a Berkeley, tra l'altro, era dovuta al fatto che seguiva dei corsi speciali di biologia all'università; in più, a quel tempo lavorava intensamente a una nuova opera intitolata: "Filosofia e Rivoluzione" (2).

Quando entrò, improvvisamente la veranda parve troppo piccola. Non perché lui fosse molto alto (era alto un metro e settantadue), ma perché sembrava irradiare un'atmosfera di grandezza. Nel salutarmi, tradì una lieve esitazione che contrastava stranamente con il suo sguardo ardito e la sua stretta di mano ferma e sicura.

I suoi occhi non erano meno sicuri, ma, questa volta, sembravano interrogare, mentre mi guardavano, come il primo giorno, indugiando un po' troppo.

"Ho letto il suo libro: 'Filosofia della classe lavoratrice'", dissi, e scorsi nei suoi occhi un lampo di compiacimento.

"Naturalmente", rispose, "avrà tenuto conto del pubblico al quale è rivolto".

"Sì, e appunto per questo non sono d'accordo con lei".

"Neppure io", disse il vescovo Morehouse, "sono d'accordo con lei".

Ernest scrollò le spalle con aria rassegnata, e accettò una tazza di tè.

Il vescovo mi cedette la parola con un inchino.

"Lei fomenta l'odio di classe", cominciai. "E a me pare un errore, un delitto, fare appello a tutto ciò che vi è di limitato e brutale nella classe operaia. L'odio di classe è anti-sociale".

"Proclamo la mia innocenza", rispose lui. "Non c'è odio di classe né nel testo né nello spirito di nessuna mia opera".

"Oh!" esclamai con aria di rimprovero. Presi il libro e lo aprii.

Lui sorseggiava il tè e mi sorrideva, mentre io sfogliavo le pagine.

"Pagina centotrentadue", dissi, e lessi ad alta voce: "'Pertanto, nell'attuale stadio dello sviluppo sociale, tra i datori di lavoro e i salariati esiste lotta sociale'!".

Lo guardai con aria di trionfo.

"Ma non vi si parla di odio di classe", rispose lui, sorridendo.

"Ma parla di 'lotta di classe'".

"Non sono certo la stessa cosa. Mi creda, noi non fomentiamo l'odio. Sosteniamo soltanto che la lotta di classe è una legge dell'evoluzione sociale. Non ne siamo responsabili. Non è una nostra invenzione. Ci limitiamo a spiegarla, come Newton spiegava la gravitazione. Noi esaminiamo la natura del conflitto d'interessi che provoca la lotta di classe".

"Ma non dovrebbe esserci nessun conflitto d'interessi!" esclamai.

"Sono perfettamente d'accordo con lei", rispose. "E noi socialisti tendiamo appunto all'abolizione di questo conflitto di interessi.

Scusi, mi lasci leggere un altro punto". Prese il libro e ne voltò alcuni fogli. "Pagina centoventisei: 'Il ciclo della lotta di classe, iniziato con la dissoluzione del comunismo primitivo della tribù e la nascita della proprietà privata, si concluderà con l'abolizione della proprietà individuale dei mezzi dell'esistenza sociale'".

"Non sono d'accordo con lei", lo interruppe il vescovo, tradendo con un lieve rossore nel volto ascetico l'intensità dei suoi sentimenti. "Le sue premesse sono false. Non esiste conflitto d'interessi fra lavoro e capitale, o, almeno, non dovrebbe esistere".

"La ringrazio", disse con aria grave Ernest, "di avermi restituito le mie premesse con questa sua affermazione".

Ma perché dovrebbe esserci conflitto?" incalzò il vescovo con calore.

Ernest si strinse nelle spalle.

"Perché siamo fatti così, immagino".

"Ma non siamo fatti così!" esclamò l'altro.

"Stiamo forse parlando dell'uomo ideale, divino, privo di egoismo?" ribatté Ernest. "Ce n'è tanto pochi che si possono considerare inesistenti. Oppure dell'uomo comune, ordinario?".

"Dell'uomo ordinario".

"Debole, fallibile e soggetto a errare?".

Il vescovo Morehouse annuì.

"E meschino, egoista?" Il prelato annuì ancora.

"Badi bene", avvertì Ernest. "Ho detto 'egoista'".

"L'uomo comune è egoista", affermò il vescovo con calore.

"Che vuole avere tutto ciò che può?".

"Vuole avere il più possibile. E' deplorevole, ma è vero".

"Allora ci è cascato". La mascella di Ernest scattò come una trappola. "Glielo dimostro. Prenda un uomo che lavora sui tram".

"Non potrebbe lavorare se non ci fosse il capitale", l'interruppe il vescovo.

"E' vero, ma ammetterà che il capitale perirebbe se non guadagnasse i suoi dividendi sulla mano d'opera".

Il vescovo non rispose.

"Non è d'accordo?" insistette Ernest.

Il prelato annuì.

"Allora le nostre due proposizioni si annullano reciprocamente, e ci troviamo al punto di partenza. Ricominciamo. I tranvieri forniscono la mano d'opera e gli azionisti il capitale. Da quest'unione del lavoro col capitale nasce il guadagno (3).

Entrambi si dividono questo guadagno: la parte che tocca al capitale si chiama dividendo, quella che tocca al lavoro si chiama salario".

"Benissimo", l'interruppe il vescovo. "Ma non c'è motivo perché questa divisione non avvenga amichevolmente".

"Ha già dimenticato le premesse", replicò Ernest. "Eravamo d'accordo nell'ammettere che l'uomo ordinario è egoista. L'uomo ordinario è quello che è. Ora invece lei parte per la tangente e vuol fare una distinzione fra quest'uomo e gli uomini come dovrebbero essere, ma come non sono in realtà. Ritorniamo sulla terra: il lavoratore, essendo egoista, vuole avere quanto più può nella divisione; il capitalista, essendo egoista, vuole, del pari, avere tutto ciò che può prendere. Quando una cosa esiste in quantità limitata, e due uomini vogliono averne ciascuno la parte maggiore, nasce un conflitto d'interessi. E' il conflitto che esiste fra capitale e lavoro, ed è uno scontro inconciliabile.

Finché esisteranno operai e capitalisti, litigheranno per la divisione del guadagno. Se fosse stato a San Francisco questo pomeriggio, sarebbe stato costretto ad andare a piedi, non circola neppure un tram".

"Un altro sciopero?" (4) domandò il vescovo, allarmato.

"Sì, litigano per l'equa divisione dei guadagni delle tranvie".

Il vescovo si irritò.

"Hanno torto!" esclamò. "Gli operai non vedono al di là del loro naso. Come possono sperare di conservare la nostra simpatia?...".

"Quando ci obbligano ad andare a piedi", disse maliziosamente Ernest.

E il vescovo concluse senza badargli:

"Il loro punto di vista è troppo meschino. Gli uomini devono agire da uomini e non da bestie. Ci saranno ancora violenze e uccisioni, e vedove e orfani addolorati. Capitale e lavoro dovrebbero essere uniti, dovrebbero procedere insieme, per il reciproco interesse".

"Ecco che parte di nuovo per la tangente", osservò freddamente Ernest. "Vediamo di ritornare sulla terra e di non perdere di vista la nostra asserzione: l'uomo è egoista".

Ma non dovrebbe esserlo!" esclamò il vescovo.

"Su questo punto sono d'accordo con lei. Non dovrebbe essere egoista, ma lo sarà sempre finché vivrà in un sistema sociale fondato su una morale meschina".

Il prelato parve spaventato; mio padre entro di sé rideva.

"Sì, una morale meschina", riprese Ernest, senza esitazioni. "Ed è l'ultima parola del vostro sistema capitalistico, è ciò che sostiene la vostra chiesa, ciò che voi predicate ogni volta che salite sul pulpito: meschina, non c'è altro nome".

Il vescovo si rivolse per aiuto a mio padre, il quale scosse il capo, ridendo.

"Credo che il signor Everhard abbia ragione", disse poi. "E' la politica del 'laissez-faire', dell'ognuno per sé e dio per tutti.

Come disse l'altra sera il signor Everhard, il compito di voi gente di chiesa consiste nel mantenere l'ordine stabilito e la società è fondata su questo principio!".

"Ma questo non è l'insegnamento di Cristo!" esclamò il vescovo.

"Oggi la chiesa non insegna la dottrina di Cristo", rispose Ernest. "Per questo gli operai non vogliono niente a che farci. La chiesa approva la terribile brutalità, la ferocia con la quale il capitalista tratta la classe lavoratrice".

"Non l'approva affatto", obiettò il vescovo.

"Ma non protesta neppure", replicò Ernest "e perciò approva, perché non bisogna dimenticare che la chiesa è sostenuta dalla classe capitalistica".

"Non avevo mai considerato la cosa da questo punto di vista", disse ingenuamente il vescovo. "Ma credo che sbagli. So che le tristezze e le brutture del mondo sono molte; so che la chiesa ha perduto il... quello che voi chiamate proletariato" (5).

"Non è mai stato con voi", esclamò Ernest. "Si è sviluppato fuori della chiesa e senza di essa".

"Non la seguo più", replicò debolmente il vescovo.

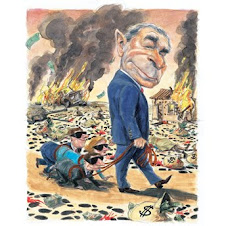

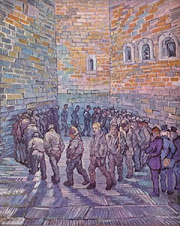

"Le spiego. Dopo l'introduzione della macchina e del sistema industriale, verso la fine del diciottesimo secolo, la grande massa dei lavoratori fu allontanata dalla terra e l'antico sistema di lavoro mutò. Tolti dai loro villaggi, i lavoratori si trovarono rinchiusi nelle città industriali; le madri e i fanciulli furono messi a lavorare alle nuove macchine; la vita di famiglia cessò e le condizioni divennero atroci. E' una pagina di storia scritta con sangue e lacrime".

"Lo so", l'interruppe il vescovo, con un'espressione d'angoscia in viso. "Fu terribile, ma ciò avvenne in Inghilterra, un secolo e mezzo fa".

"E lì, un secolo e mezzo fa, nacque il proletariato moderno", continuò Ernest. "Mentre il paese veniva trasformato dai capitalisti in un vero e proprio macello, la chiesa taceva, non protestò allora come non protesta oggi. Come dice Austin Lewis (6), parlando di quell'epoca, coloro che avevano ricevuto il comandamento: 'Pascete i miei agnelli', hanno assistito senza protestare alla vendita e al massacro di quegli agnelli (7). Prima di continuare la prego di dirmi sinceramente se è o no d'accordo.

La chiesa protestò a quel tempo?".

Il vescovo Morehouse esitò: come il dottor Hammerfield, non era abituato a quel violento "corpo a corpo", come lo chiamava Ernest.

"La storia del secolo diciottesimo è stata scritta", suggerì questi. "Se la chiesa tacque allora, non avrà taciuto anche nei libri".

"Purtroppo temo che sia rimasta muta", ammise il prelato.

"E rimane muta anche oggi".

"Su questo non sono d'accordo".

Ernest tacque, guardò attentamente il suo interlocutore e accettò la sfida.

"Benissimo", disse, "vedremo. Ci sono, a Chicago, donne che lavorano tutta la settimana per novanta centesimi. Protesta forse la chiesa?".

"E' una novità per me", fu la risposta. "Novanta centesimi? E' orribile!".

"La chiesa ha forse protestato?" insistette Ernest.

"La chiesa lo ignora". Il vescovo appariva penosamente agitato.

"Eppure la chiesa ha ricevuto il comandamento: 'Pasci i miei agnelli!'" disse Ernest, con amara ironia. Poi, riprendendosi:

"Perdoni la mia ironia, monsignore, ma c'è da meravigliarsi se perdiamo la pazienza con voi? Avete forse protestato presso le vostre congreghe capitalistiche per l'impiego dei fanciulli nelle filande di cotone del Sud? (8). Bimbi di sei o sette anni lavorano tutte le notti, in turni di dodici ore: non vedono mai la santa luce del giorno, e muoiono come mosche. I dividendi sono pagati con il loro sangue e con quel denaro si costruiscono chiese magnifiche nel New England, nelle quali voi predicate piacevoli banalità ai lustri e panciuti beneficiari di quei dividendi".

"Non sapevo", mormorò il vescovo, con un filo di voce e il viso pallido, come se soffrisse di nausea.

"E quindi non avete protestato, vero?".

Il vescovo fece un debole cenno di diniego.

"Così la chiesa tace oggi come tacque nel secolo diciottesimo".

Il vescovo non rispose e, per una volta tanto, Ernest non insistette oltre.

"E non dimentichi; ogni volta che un membro del clero protesta, lo si congeda".

"Questo non mi sembra giusto".

"Lei protesterebbe?".

"Fatemi vedere, nella vostra comunità, dei mali come quelli di cui ha parlato lei e io farò sentire la mia voce".

"Mi metto a sua disposizione per mostrarglieli", rispose tranquillamente Ernest. "Le farò fare un viaggio attraverso l'inferno".

"E io protesterò!". Il vescovo si era raddrizzato sulla sedia e il dolce viso gli si tese nella fiera durezza del guerriero. "La chiesa non rimarrà muta".

"Sarà congedato", lo avvertì Ernest.

"Le fornirò la prova del contrario", replicò l'altro. "Le dimostrerò che, se tutto ciò che dice è vero, la chiesa ha sbagliato per ignoranza; che tutto quanto c'è di orribile nella società industriale è dovuto all'ignoranza della classe capitalistica. Essa rimedierà al male appena riceverà il messaggio che la chiesa avrà il dovere di comunicarle".

Ernest scoppiò a ridere, una risata così brutale che mi sentii portata a prendere le difese del vescovo.

"Ricordi", dissi, "che lei vede un solo lato della medaglia. Anche se lei non ci crede capaci di bontà, sappia che c'è molto di buono in noi. Il vescovo Morehouse ha ragione. I mali dell'industria, per quanto terribili, sono dovuti all'ignoranza. Le diversità delle condizioni sociali sono troppo profonde".

"L'indiano selvaggio è meno crudele e meno implacabile della classe capitalistica", rispose lui, e in quel momento l'odiai.

"Lei non ci conosce, non siamo né crudeli né implacabili".

"Lo dimostri", disse lui, in tono di sfida.

"Come posso dimostrarlo... a lei?". Cominciavo a irritarmi.

Scosse il capo. "Non pretendo che lo dimostri a me; le chiedo di dimostrarlo a se stessa".

"So cosa pensare in proposito".

"Non sa proprio nulla", rispose lui, brutalmente.

"Andiamo, andiamo, figlioli", disse mio padre, conciliante.

"Me ne infischio..." cominciai, indignata; ma lui mi interruppe.

"Credo che lei abbia dei capitali investiti nelle filande Sierra; o che li abbia suo padre, il che è lo stesso".

"Cosa c'entra questo?" esclamai.

"Non molto", rispose lui, parlando lentamente, "solo che l'abito che indossa è macchiato di sangue. Le travi del tetto che vi ripara, gocciolano del sangue di fanciulli e di giovani validi e forti. Mi basta chiudere gli occhi per sentirlo colare goccia a goccia, intorno a me".

E accompagnando la parola con il gesto, si allungò nella poltrona e chiuse gli occhi.

Scoppiai in lacrime, per la mortificazione e la vanità ferita. Non ero mai stata trattata tanto brutalmente in vita mia. Anche il vescovo e mio padre erano a disagio e turbati. Cercarono di sviare la conversazione rivolgendola verso un argomento meno scottante, ma Ernest aprì gli occhi, mi guardò e volse altrove lo sguardo. La piega della sua bocca era severa, e il suo sguardo anche; non c'era nei suoi occhi il minimo lampo di gaiezza. Cosa stesse per dire, quale nuova crudeltà stesse per infliggermi, non l'avrei mai saputo, perché in quell'istante un uomo che passava sul marciapiede si fermò a guardarci. Era un giovane robusto, vestito poveramente, che portava sulla schiena un pesante carico di cavalletti, sedie e parafuochi di bambù e panno. Guardava la casa come se non osasse entrare per tentare di vendere la sua merce.

"Quell'uomo si chiama Jackson", disse Ernest.

"Robusto com'è," osservai seccamente, "dovrebbe lavorare, invece di fare il merciaio ambulante" (9).

"Osservi la sua manica sinistra", disse Ernest gentilmente.

Gettai uno sguardo e vidi che la manica del giovane era vuota .

"Anche da quel braccio scorre un po' del sangue che sentivo gocciolare dal vostro soffitto", continuò lui, con lo stesso tono dolce e triste. "Ha perduto il braccio nella filanda Sierra, e voi l'avete gettato sul lastrico a morire come un cavallo mutilato.

Dicendo voi, intendo il direttore e le altre persone impiegate da voi e gli altri azionisti che dirigono per voi le filande. Fu una disgrazia, dovuta allo zelo di quell'operaio per far risparmiare qualche dollaro all'azienda. Il braccio gli venne preso dal cilindro dentato della cardatrice. Avrebbe potuto lasciar passare il sassolino che aveva notato fra i denti della macchina, avrebbe spezzato una doppia fila di punte; volle invece toglierlo e il braccio gli si impigliò e fu sfracellato, dalla punta delle dita alla spalla. Era notte: nella filanda si facevano turni straordinari di lavoro. In quel trimestre fu pagato un forte dividendo. Quella notte Jackson lavorava da molte ore e i suoi muscoli avevano perduto la solita vivacità: per questo venne afferrato dalla macchina. Ha moglie e tre bambini".

"E che cosa fece la società per lui?" chiesi.

"Assolutamente niente. No, mi scusi, qualcosa ha fatto. E' riuscita a far respingere l'istanza per danni e interessi che l'operaio aveva presentato quando uscì dall'ospedale. La società ha degli avvocati abilissimi".

"Non ha detto tutto", feci con convinzione, "e forse non conoscete tutta la storia. Forse quell'uomo era un insolente".

"Insolente! Ah! Ah!". Quella sua risata era mefistofelica. "Gran dio, insolente col braccio sfracellato! Era un servitore dolce e umile, e non risulta che sia mai stato un insolente".

"Ma il tribunale", insistetti, "non avrebbe deciso in suo sfavore se non ci fosse sotto qualcos'altro".

"Il principale avvocato consulente della società è il colonnello Ingram, un uomo di legge, molto abile".

Mi guardò con aria grave per un momento, quindi continuò:

"Voglio darle un consiglio, signorina Cunnigham: fare un'inchiesta sul caso Jackson".

"Avevo già deciso di farlo", risposi, gelida.

"Benissimo", ribatté lui, allegro. "E le dirò dove potrà trovare il nostro uomo. Ma fremo al pensiero della conclusione alla quale arriverà grazie al braccio di Jackson".

E così il vescovo e io accettammo la sfida di Ernest. Poco dopo se ne andarono, insieme, lasciandomi scossa per l'ingiustizia fatta alla mia classe sociale e a me stessa. Quel giovanotto era un bruto. Lo odiavo, in quel momento, e mi consolavo al pensiero che la sua condotta era come bisognava aspettarsela da un membro della classe operaia.

NOTE:

1) A quei tempi, la distinzione fra le famiglie natie nel paese e quelle venute di fuori, era nettamente e gelosamente segnata.

2) Questo libro continuò a essere stampato clandestinamente durante i tre secoli del Tallone di Ferro. Parecchie copie delle sue diverse edizioni si trovano nella biblioteca nazionale di Ardis.

3) A quel tempo, gruppi di uomini rapaci controllavano tutti i mezzi di trasporto, per il cui uso imponevano tariffe al pubblico.

4) Queste manifestazioni erano molto diffuse in quei tempi di caos e anarchia. A volte gli operai rifiutavano di lavorare, altre volte i capitalisti rifiutavano di lasciare lavorare gli operai.

Nella violenza e nel disordine di questi dissidi, molta proprietà veniva distrutta e molte vite umane perivano. Tutto questo oggi ci sembra inconcepibile come inconcepibile ci risulterebbe l'altra abitudine di quel tempo, quella dei mariti di fracassare mobili quando litigavano con le mogli.

5) "Proletariato" - dal latino "proletarius

Iscriviti a:

Commenti sul post (Atom)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Nessun commento:

Posta un commento