Eguaglianza & Libertà

Comitato di direzione

Pierre Carniti, Antonio Lettieri (direttore responsabile), Carlo Clericetti, Emilio Gabaglio, Guido M. Rey

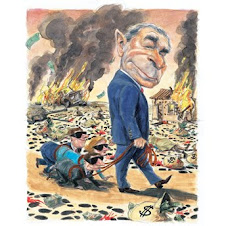

Da Trichet a Marchionne come si usa la crisi

Non una iattura ma una straordinaria opportunità per attuare le politiche rimaste incompiute nel corso degli ultimi due decenni. Le misure restrittive di bilancio sono solo lo scenario dentro il quale si mira a realizzare quelle che ambiguamente sono definite “riforme di struttura”: il fine è il mutamento strutturale dei rapporti sociali di potere

Antonio Lettieri

La risoluzione della crisi è incerta. Potrebbe tornare ad aggravarsi come successe nella seconda metà degli anni 30, quando venne meno l’iniziale sostegno del New Deal. Ma un fatto è certo, anche senza una drammatica ricaduta, i livelli di disoccupazione rimarranno al di sopra di quelli ante-crisi per molti anni.

Alla riunione del G20 di Toronto del mese di giugno si manifestò una seria divisione fra Stati Uniti e Unione europea. Per l’amministrazione Obama è essenziale in questa fase una politica di spesa pubblica diretta a rafforzare la ripresa e combattere la disoccupazione. L’Unione europea si è schierata sul fronte opposto in direzione di una politica fiscale aspramente restrittiva per riportare i disavanzi il più rapidamente possibile entro i parametri di Maastricht.

La differenza d’impostazione è radicale e densa di conseguenze. Sostiene Larry Summers, economista capo dell’amministrazione Obama, in un articolo sul Financial Times, che nell’immediato è necessaria una politica di stimolo della crescita lungo tre direzioni: il sostegno al reddito dei disoccupati, che in misura crescente rimangono senza assistenza; un consistente finanziamento dei bilanci degli Stati e delle comunità locali per il sostegno dell’impiego pubblico e la tenuta dei servizi; il finanziamento a livello federale di massicci investimenti nei nuovi campi dell’economia verde. Per attuare questa politica, conclude Summers, è necessario rinviare a una seconda fase il rientro del disavanzo di bilancio, che sarà facilitato proprio dalla ripresa economica.

Ha ragione l’amministrazione americana o ha ragione Jean-Claude Trichet, presidente della Banca centrale europea, quando, con una radicale inversione degli obiettivi, afferma che i tagli di bilancio sono il presupposto della ripresa? La risposta è collegata a due scuole di pensiero economico contrapposte. Ma, dal punto di vista politico, la differenza che conta è un’altra. In America è in corso una battaglia fra l’amministrazione Obama e l’opposizione conservatrice dei repubblicani, che non accettano nessun programma di stimolo all’economia finanziato dal bilancio pubblico. In Europa non c’è nessuna battaglia. E’ come se i repubblicani, eredi politici di Reagan e Bush, fossero al governo dell’Unione europea. I parametri di Maastricht, innanzitutto, la crescita e l’occupazione possono attendere.

Per tornare al paragone con gli anni Trenta, possiamo ricordare il presidente Usa, Herbert Hoover, che nell’estate del 1932, a tre anni dall’inizio della crisi e alla vigilia dell’avvento di Franklin D. Roosevelt, continuava disastrosamente a sostenere che il maggiore problema degli Stati Uniti era il disavanzo pubblico. Ma il paragone, per quanto suggestivo, regge solo a metà.

In effetti, le autorità finanziarie europee – la Banca centrale e la Commissione europea - in sintonia con le destre al governo, hanno in mente una politica meno rozza, ispirata a una strategia che guarda oltre la crisi. In altri termini, le politiche restrittive di bilancio sono solo lo scenario dentro il quale si mira a realizzare quelle che ambiguamente sono definite “riforme di struttura”. La crisi è considerata, da questo punto di vista, non una iattura ma una straordinaria opportunità per attuare le riforme rimaste incompiute nel corso degli ultimi due decenni.

Su cosa si debba intendere per riforme di struttura non vi possono essere dubbi: si tratta della definitiva deregolazione del mercato del lavoro, liberalizzando i licenziamenti e flessibilizzando i salari; della riduzione della spesa sociale destinata al welfare; della privatizzazione dei servizi ancora in mano pubblica. Insomma, la politica di bilancio restrittiva è solo la premessa, come la tachipirina che deve abbassare la febbre; la cura a lungo termine è il mutamento strutturale dei rapporti sociali di potere attraverso radicali operazioni chirurgiche.

Il caso della Spagna è esemplare. A differenza della Grecia, accusata di manipolazione dei bilanci, la Spagna è stata considerata, fino a quando non è scoppiata la bolla immobiliare, uno dei paesi più “disciplinati” dell’Unione: un debito pubblico al di sotto del 40 per cento del Pil (di fronte al 60 per cento, fissato dai parametri di Maastricht) e addirittura un avanzo di bilancio. Una volta scoppiata la crisi nel settore immobiliare, sono esplosi insieme il disavanzo e la disoccupazione. Il governo Zapatero si è impegnato a una politica di riequilibrio decisamente severa. Ma la Commissione europea si è dichiarata insoddisfatta e ha imposto, utilizzando il ricatto dei mercati finanziari, una riforma radicale del mercato del lavoro: praticamente, la liberalizzazione dei licenziamenti collettivi e la riduzione del costo dei licenziamenti. Mentre sul fronte pubblico si procedeva alla cancellazione degli accordi contrattuali e al taglio degli stipendi. Un chiaro esempio di uso della crisi per cambiare strutturalmente gli equilibri sociali di potere.

In Gran Bretagna, il nuovo governo conservatore di David Cameron ha annunciato la più pesante manovra di bilancio in tempo di pace e, al suo interno, la riduzione degli stipendi pubblici e il taglio di centinaia di migliaia di impieghi pubblici. Ma il dato più radicale, quanto imprevisto, è l’attacco al sistema sanitario nazionale. Un’istituzione venerabile, basata sui principi del welfare universalistico di Lord Beveridge e attuata dal primo governo laburista del dopo-guerra, che nemmeno Margaret Thatcher aveva osato aggredire. Per di più, un sistema che fornisce un servizio universale e gratuito con una spesa a carico dello Stato che è meno della metà di quella americana e che il governo conservatore intende semi-privatizzare. Un tipico esempio di (contro)riforme strutturali per le quali la crisi è considerata in Europa un’opportunità da non perdere.

L’elenco delle riforme strutturali apertamente antisociali che la crisi è chiamata a propiziare potrebbe continuare a lungo. Ma, attraverso diverse combinazioni, i suoi tre capisaldi non variano: liberalizzazione a oltranza del mercato del lavoro, riduzione della spesa sociale e, ciò che più conta a lungo termine, il progressivo esautoramento della contrattazione collettiva, come madre di tutte le riforme di struttura.

Situata in questo più largo contesto, la vicenda Fiat si presenta coerente con la determinazione di utilizzare la crisi per stravolgere l’apparato delle conquiste e dei diritti dei lavoratori insieme con le strutture della contrattazione collettiva e delle relazioni industriali. Il Wall Street Journal riporta in tutta la sua chiarezza il pensiero di Marchionne: in sostanza, un ammonimento a non cercare di scavalcare la crisi senza aver prima realizzato le riforme necessarie al mondo degli affari, “a sound business model”. Si capisce perché a Marchionne non bastava, nella vicenda di Pomigliano, un pur violento peggioramento delle condizioni di lavoro, al quale anche la Fiom aveva dovuto piegarsi sotto il ricatto della disoccupazione. Non potevano bastare perché l’obiettivo è quello di smantellare le strutture fondamentali su cui si basano le conquiste, i diritti, la capacità di intervento e di controllo dei lavoratori. L’obiettivo non è solo il diritto di sciopero che, non ostante tutto, rimane tutelato dalla Costituzione, quanto il contratto collettivo nazionale che crea una rete di solidarietà e garantisce al sindacato una “voce” e un potere negoziale al di là dei mutevoli rapporti di forza aziendali.

I giornali hanno sottolineato con enfasi l’elogio di Obama a Marchionne e l’entusiasmo degli operai nella visita del 30 luglio allo stabilimento della Chrysler di Detroit. In effetti, l’entusiasmo dei lavoratori della Chrysler e della GM era motivato da uno dei fatti politici più rilevanti della presidenza Obama che, vincendo l’opposizione dei repubblicani, ha impegnato 60 miliardi di dollari per il salvataggio dell’industria automobilistica americana. E lo storico intervento sull’auto sarà una delle misure che Obama vorrà esibire nella campagna elettorale per le elezioni di mezzo termine.

Ridurre una partita tra le più importanti della presidenza americana a un trionfo di Marchionne è un tipico esempio di gretto e non disinteressato provincialismo. Nel confronto con l’arrogante strategia italiana di Marchionne si oscura il fatto che l’Uaw, il sindacato dell’auto, è l’azionista di maggioranza della Chrysler (e della GM), che il governo americano è al centro dell’operazione di rilancio, diretta ad allargare il proprio consenso nella classe operaia. E che, in questo scenario, insieme industriale e politico, Marchionne non ha altra via che il pieno accordo col sindacato, e che non può esercitare alcuna minaccia o ricatto, come senza scrupolo ha fatto a Pomigliano e si accinge a fare a Mirafiori.

Ma, se la politica industriale del governo americano si è mostrata attiva e lungimirante senza possibilità di confronto con l’ottusa inettitudine del governo italiano, tutt’altro è il discorso sul modello delle relazioni industriali americane che si vorrebbe importare in Italia. La differenza essenziale è che in America, in contrasto con la tradizione europea, non vi sono contratti nazionali, e le condizioni di lavoro e i salari si decidono a livello aziendale. E il risultato è esemplare nella sua perversione: i vecchi lavoratori della Chrysler, iscritti storicamente all’Uaw, il sindacato dell’auto, percepiscono un salario orario lordo di 28 dollari l’ora mentre i nuovi assunti guadagnano la metà, 14 dollari. Sono questi gli esiti scellerati della contrattazione aziendale, a cui paradossalmente una parte del sindacalismo italiano guarda con disponibilità e interesse.

Il caso Fiat s’inquadra per molti versi nel clima di aggressione alle conquiste sociali che attraversa l’Europa. Ma vi è un’eccezionalità nel caso italiano che va oltre ogni possibile confronto. In tutta l’Europa assistiamo alla mobilitazione dei sindacati. In Grecia, anche per la gravità delle misure, la reazione ha assunto toni drammatici. Ma forse il dato più eloquente è quello spagnolo dove le due grandi confederazioni, le Commissiones Obreras e la Ugt, hanno fatto fronte comune, fino alla proclamazione dello sciopero generale contro il governo socialista di Zapatero, del quale tradizionalmente sono stati sostenitori. I sindacati francesi non hanno esitato a concordare azioni comuni contro il governo di Sarkozy deciso a cambiare unilateralmente il sistema pensionistico. Il Tuc britannico ha dichiarato la sua netta opposizione al nuovo governo di David Cameron.

E’ in questo panorama, nel quale il movimento sindacale sceglie in Europa una via di resistenza e di opposizione, che assistiamo all’incomprensibile e triste eccezione italiana: il cedimento di una parte rilevante del sindacalismo italiano di fronte a un attacco che ne mina la rappresentatività, le strutture, il potere negoziale. Il punto non è la necessità del compromesso su aspetti specifici delle condizioni di lavoro e retributive, quando i rapporti di forza lo impongono, ma una sorta di resa anticipata e senza condizioni sulle questioni che attengono ai diritti dei lavoratori, alle strutture fondamentali della contrattazione, al potere stesso del sindacato.

Per tornare all’inizio, si può affermare che l’Unione europea, schierata sul fronte opposto al disegno dell’amministrazione americana, con un uso spregiudicato della crisi in funzione antisociale sta creando le premesse di una possibile disgregazione dell’Unione stessa. E’ vero, tuttavia, che la partita non è chiusa proprio per la profondità delle conseguenze sociali della crisi. Negli stati Uniti si calcola che, non ostante una ripresa meno stentata, l’occupazione non potrà tornare ai livelli pre-crisi prima del 2015. E in Europa le previsioni sono, se possibile, peggiori. Saranno anni in Europa di inevitabile e crescente conflitto sociale.

In questo quadro la situazione più imbarazzante è quella italiana, dove la resistenza minoritaria di una parte del sindacato, che apparirebbe normale e dovuta in qualsiasi altro paese della vecchia Europa, acquista paradossalmente connotati eterodossi, se non eversivi. E dove l’apatia dell’opposizione politica, che pure si trova di fronte al peggiore governo di destra della vecchia Europa, fa apparire decisiva per le sorti del paese non la dialettica fra governo e opposizione, ma piuttosto la dialettica politica e di potere aperta all’interno della stessa maggioranza di governo.

(01/08/2010)

articolo riproducibile citando la fonte

Iscriviti a:

Commenti sul post (Atom)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

1 commento:

molto intiresno, grazie

Posta un commento